Weiterlesen Wie die Tagesschau berichtet, stimmten 130 Mitglieder des Oberhauses für ein entsprechendes Gesetz – 18 enthielten sich, vier Abgeordnete stimmten dagegen. Zuvor hatte bereits im März das Unterhaus mit 400 von 415 Stimmen das Gesetz verabschiedet, wie ein Artikel der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) berichtet. Nun muss nur noch König Rama X. unterzeichnen, anschließend werde das Gesetz innerhalb von 120 Tagen in Kraft treten. Besonders an dieser Gesetzeseinführung ist, dass die Tourismusbehörde teilweise als Mitorganisatorin auftritt. Wie die FAZ unter Berufung auf die „Bangkok Post“ schreibt, „erwarten die Behörden landesweit 860.000 Besucher und Umsätze in Höhe von 100 Millionen Euro. Das Land, das auch zunehmend Fernsehromanzen mit homosexuellen Themen exportiert, sieht seinen Ruf als schwulen- und lesbenfreundliches Reiseziel als eine Quelle der ‚Soft Power‘“. An dieser Stelle könnte man problematisieren, ob die Kommerzialisierung der Ehe für alle deren Wert untergräbt. Wie wir bereits in unserem Artikel zum Thema „Pinkwashing“ geschrieben haben, kommt es weniger darauf an, ob LGBTIQ* für kommerzielle Zwecke Einzug in den Mainstream hält. Im Gegenteil, Sichtbarkeit wird dadurch geschaffen. Allerdings ist zu klären, ob dadurch mögliche reale Probleme überdeckt werden könnten. Ob also das Gesetz rechtliche Diskriminierungen vollständig abschafft oder ob es möglicherweise weiterhin Diskriminierungen geben wird, bleibt auch in Thailand abzuwarten. Eine weitere Besonderheit des Landes ist sein Medizintourismus. Wie die FAZ erwähnt, will das Land „auch zunehmend LGBTQ-Touristen anlocken, die dort Hormonbehandlungen und Geschlechtsangleichungen vornehmen lassen können“. Während die administrative Ebene der Selbstbestimmung in Deutschland durch die Verabschiedung des Selbstbestimmungsgesetzes im April dieses Jahres gestärkt wurde, ist die physische Ebene weiterhin ein kontroverses Thema in der politischen Debatte. Wie wir bereits in unserem Artikel zu den beiden Diskursebenen der Selbstbestimmung ausgeführt haben, beinhaltet eine körperliche Veränderung meist eine invasive und schwerer reversible Veränderung, die immer auch zusätzliche Akteure wie Ärzt*innen oder bei Minderjährigen die Eltern mit einbezieht. Wie Thailands Tourismuspolitik unterstreicht, geht es dabei in der deutschen Diskussion nicht darum, ob dies Menschen ermöglicht werden sollte. Stattdessen stellt sich lediglich die Frage, unter welchen Bedingungen Menschen über ihren Körper bestimmen können und ob es gelingt, sichere Standards zu etablieren. Wer Geld hat, wird auch jetzt schon in anderen Ländern Angebote finden. Wer kein Geld hat, zwar auch, allerdings unter welchen Risiken, bleibt offen. Eine rechtliche Regelung könnte hier zu mehr Sicherheit und weniger Diskriminierung führen. Auch in dem Sinne, dass eine vom Tourismus „unabhängige“ medizinische Beratung dazu führen darf, dass sich eine Person gegen einen invasiven Eingriff entscheiden kann und darf.

Familie

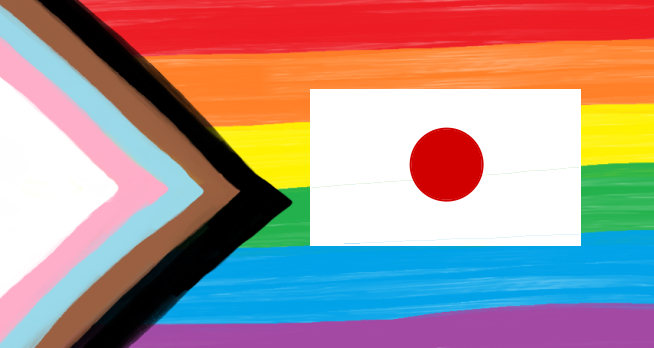

Weiterlesen In der japanischen Verfassung wird Ehe als gegenseitiges Einverständnis der beiden Geschlechter definiert. Die Organisation „Marriage for All Japan“ argumentiert jedoch, dass dies kein Verbot von gleichgeschlechtlichen Ehen impliziert. Im Gegenteil „[W]eil das Recht zu heiraten, wen man möchte, ein grundlegendes Menschenrecht ist, das von der Verfassung geschützt wird, ist die Nicht-Anerkennung von gleichgeschlechtlichen Ehen verfassungswidrig“. In der Verfassung wird die gleichgeschlechtliche Ehe weder explizit verboten noch ausdrücklich erlaubt. In der Praxis werden gleichgeschlechtliche Paare jedoch nicht offiziell anerkannt. Japan ist somit der einzige G7-Staat, in dem die Ehe für homosexuelle Paare noch nicht legalisiert wurde. Dabei stehen nach einer Befragung von 2023 fast zwei Drittel der japanischen Bevölkerung hinter einer Einführung der „Ehe für alle“ (Reuters). Im Juni letzten Jahres wurde ein erstes Gesetz verabschiedet, mit welchem versucht wird die Diskriminierung von LGBTIQ* abzubauen. Dies geschah auf Initiative von über 100 zivilgesellschaftlichen Organisationen und Unternehmen, die sich in der Kampagne #EqualityActJapan zusammengeschlossen haben. Für die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch ist das Gesetz jedoch unzureichend, um LGBTIQ* Personen umfassend vor Diskriminierung zu schützen. Es bedarf weiterer Antidiskriminierungsgesetze. Die Legalisierung der gleichgeschlechtlichen Ehe wäre ein weiterer wichtiger Schritt, um grundlegende Rechte von queeren Japaner*innen zu sichern. Die konservative „Liberal Democratic Party“ (LPD) stellt sich diesem Vorhaben jedoch entgegen. Das Verbot gleichgeschlechtlicher Ehen würde nach dem neuesten Beschluss des Obersten Gerichts in Sapporo das Recht auf Familie verletzen (Al Jazeera). Gleichgeschlechtlichen Paaren werden zudem steuerliche Vorteile sowie Gesundheits- und Sozialleistungen verwehrt, die heterosexuelle verheiratete Paare erhalten (Amnesty International, S. 16). Für die LGBTIQ* Community in Japan ist der Beschluss des Gerichts zunächst ein Erfolg. Auch sechs Bezirksgerichte kamen zum Ergebnis, dass ein Verbot verfassungswidrig sei. Allerdings können die Gerichte das Gesetz nicht eigenständig ändern. Obwohl die Regierung aufgefordert wird, das Recht auf Ehe für gleichgeschlechtliche Paare zu gewährleisten, kann dies vorerst weiterhin verwehrt bleiben, bis das bestehende Ehegesetz geändert oder ein neues Gesetz erlassen wird (AP News).

Weiterlesen In seiner Pressemitteilung betonte Buschmann: „Das neue Institut soll […] Menschen das Leben etwas leichter machen – aber niemandem etwas wegnehmen." Auch der Queer-Beauftragte der Bundesregierung, Sven Lehmann (Grüne), sieht das Gesetz als Fortschritt für die LGBTIQ* Gemeinschaft. Gerade in den Fällen, in denen Menschen nach ihrem Outing den Rückhalt in der eigenen Familie verlieren, bietet das neue Gesetz die Möglichkeit, ihre Wahlfamilie auch rechtlich abzusichern, so Lehmann laut RedaktionsNetzwerk Deutschland (rnd). Aber auch für Ältere und Personen ohne Familie bietet das Gesetz diesen Rahmen. Voraussetzung der Verantwortungsgemeinschaft soll ein notariell beglaubigter Vertrag zwischen mindestens zwei und nicht mehr als sechs volljährigen Personen sein, die in einem tatsächlichen und überprüfbaren Näheverhältnis (z. B. WG oder Nachbarschaft etc.) stehen. Die Eckpunkte sehen dabei vier Modelle mit einem unterschiedlichen Grad der Verantwortungsübernahme vor. Buschmann erweiterte diese Liste bei seiner Vorstellung allerdings noch um eine sog. Grundstufe: 1: „Grundstufe“: Hier geht es darum, es den Vertragsparteien zu ermöglichen, als rechtliche Betreuer*in (§ 1816 BGB) oder in Fragen der Organspende (§ 8 des Transplantationsgesetzes) Berücksichtigung zu finden. 2: „Auskunft und Vertretung“: „[…] soll in einer gesundheitlichen Notsituation jeder Partner[in] der Verantwortungsgemeinschaft entsprechend dem Ehegattennotvertretungsrecht (§ 1358 BGB) Auskunft von behandelnden Ärzten verlangen und den oder die anderen Partnerin vertreten können“ 3: „Zusammenleben“: Partnerschaften, die zusammenleben, sollen unabhängig von ihrer gemeinsamen Wirtschaftsführung eine gegenseitige Verpflichtungsermächtigung für die Haushaltsführung erhalten. Die Einzelheiten sind vertraglich individuell zu regeln. Im Einzelfall soll geprüft werden, ob und welche Partner*innen eine Einstandsgemeinschaft entsprechend § 7 SGB II bilden. 4: „Pflege und Fürsorge“: Hierbei soll explizit „keine Verpflichtung zur Pflege“ geschaffen werden. Es soll vielmehr geprüft werden, ob Personen, die für andere einstehen, Ansprüche nach dem Pflegezeitgesetz und dem Familienpflegezeitgesetz haben (Beispiele wären hier Freistellung von Arbeit und finanzielle Unterstützung durch den Staat). 5: „Zugewinngemeinschaft“: Dieses soll die Gemeinschaft für den Fall eines Auseinanderbrechens absichern. Dabei sollen aber grundsätzlich keine Ansprüche nach Erb- oder Steuerrecht bestehen. Es wird jedoch geprüft, ob das Rentensplitting möglich ist. Wie zu erwarten, stößt der Entwurf dabei nicht nur auf Zustimmung. So weist die Oppositionspartei CDU nach Angaben des rnd darauf hin, dass solche notariellen Verträge bereits heute geschlossen werden können, ohne dass es dafür eines Gesetzes bedarf. Der Sozialverband Deutschland (SoVD) macht, ebenfalls gegenüber dem rnd, deutlich, dass insbesondere Ältere, aber auch Pflegebedürftige und weitere Gruppen vor Vertragsmissbrauch geschützt werden müssten. Der Spiegel ergänzt die Befürchtungen, dass gerade Personen, die über lange Zeit unbezahlte Tätigkeiten im Haushalt oder in der Kinderbetreuung übernehmen (meist Frauen), keine Ansprüche auf Unterhaltszahlungen entwickeln und die Verantwortungsgemeinschaft zudem jederzeit einseitig aufgelöst werden könne. Daraus folgt, dass vor allem die Punkte 3 bis 5 ein besonderes Augenmerk benötigen. Das gilt insbesondere für Personen, die bei Auflösung des Vertrags vor erheblichen Folgeproblemen stehen könnten und präventiv abgesichert werden müssen, um ihre Lebensperspektiven zu bewahren. Stichwort: Mangel an Unterhalt und/oder Rente, aber auch Hilflosigkeit, z. B. bei Älteren etc. In diesem Zusammenhang sollten gerade die großen Sozialverbände den Gesetzgeber daran erinnern, seinen Pflichten nach Art. 20 und 28 GG nachzukommen, die laut Deutschem Bundestag auch die soziale Absicherung beinhalten. Insbesondere vor dem Hintergrund des aktuellen Spardiskurses darf die Solidarität der Bürger*innen untereinander nicht als sozialstaatliche Sparmaßnahme missbraucht werden.

Konservatives Griechenland im Wandel: Herausforderungen und politische Strategien auf dem Weg zur Ehe für alle

9. Februar 2024Weiterlesen Nach Angaben von queer.de, die sich auf das griechische Parlament beziehen, wird die Abstimmung voraussichtlich am 14. oder 15. Februar stattfinden, wobei der Fraktionszwang für die Regierungspartei Nea Demokratia aufgehoben wird. Während sich der konservative Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis gegen einen nicht kleinen Teil seiner eigenen Partei behaupten muss und sich auch die griechisch-orthodoxe Kirche offen gegen den Entwurf wendet, machte Mitsotakis deutlich, dass sich das Parlament die Bedenken der Kirche anhöre, aber die Legislative letztendlich beim Parlament liege, so queer.de weiter. Unterstützung kommt hingegen von der linken Oppositionspartei Syriza. Wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland (rnd), aber auch queer.de oder der Tagesspiegel und weitere berichten, hatte Parteichef Stefanos Kasselakis die Unterstützung seiner Partei für entsprechende Pläne der Mitte-Rechts-Regierung angekündigt. „Zwar gehe ihm der am Mittwoch [...] vorgestellte Vorschlag nicht weit genug, er enthalte aber ‚einige positive Elemente‘“(rnd). So soll das neue Gesetz diese Benachteiligung beenden und gleichgeschlechtlichen Paaren die Adoption von Kindern ermöglichen. Bis dato fehlt laut rnd beispielsweise der Rechtsanspruch auf Besuch der Kinder im Krankheitsfall oder das Recht, das Kind der Partnerin*des Partners aufzunehmen, sollte dieser*diesem etwas zustoßen. Wie weitreichend die Problematik einer Nichtanerkennung der Elternschaft sein kann, hatten wir bereits anhand des EU-Gesetzesentwurfs zur automatischen Anerkennung der Elternschaft in allen EU-Staaten, der am 14. Dezember 2023 eingebracht wurde, beschrieben. Damals wiesen wir darauf hin, dass es allerdings nicht nur auf das Recht, sondern auch auf seine Anwendung ankomme. Dass Griechenland nun auch im nationalen Recht diesen Schritt geht, schafft daher (sollte das Gesetz verabschiedet werden) auf jeden Fall dort einen Rechtsanspruch. Die queere Community begrüßt den Gesetzentwurf, kritisiert jedoch, dass gleichgeschlechtlichen Paaren nach wie vor nicht erlaubt sei, ein Kind mit einer Leihmutter zu bekommen. Damit sind laut rnd Leihmutterschaften weiterhin nur für heterosexuelle Paare gestattet, wenn die Frau aus gesundheitlichen Gründen nicht schwanger werden kann. Aus politstrategischer Sicht ist die Entkopplung der beiden Diskursfelder dabei möglicherweise gar nicht unklug gewählt. Indem man die Themen getrennt zur Disposition stellt, können politische Akteure möglicherweise breitere Unterstützung für die Ehe für alle gewinnen, ohne gleichzeitig kontroverse Fragen zur Leihmutterschaft zu berühren. Daraus darf allerdings keinesfalls folgen, dass das Thema der Leihmutterschaft unangetastet bleibt. Griechenland könnte das 16. der 27 EU-Mitgliedsstaaten werden, das die Ehe für alle öffnet. Es würde damit Estland folgen, das bereits am 20. Juni 2023 nach langem Ringen sein Gesetz zur gleichgeschlechtlichen Ehe verabschiedet hatte.

Neues Forschungsprojekt zum Sorgerechtsentzug lesbischer Mütter in Nordrhein-Westfalen

16. Januar 2024Weiterlesen Das erstgennannte, vom Land Rheinland-Pfalz geförderte Forschungsprojekt, dessen Bericht unter dem Titel „…in ständiger Angst. Eine historische Studie über rechtliche Folgen einer Scheidung für Mütter mit lesbischen Beziehungen und ihre Kinder in Westdeutschland unter besonderer Berücksichtigung von Rheinland-Pfalz (1946 bis 2000)“ erschien, lieferte einen wichtigen Beitrag zur historischen Aufarbeitung der strafrechtlichen Verfolgung homosexueller Menschen in der Nachkriegszeit in Westdeutschland (echte vielfalt berichtete). Auch wenn die Studie abgeschlossen ist, müsse das Thema weiter untersucht werden, wie auf der Webseite des Forschungsprojekts betont wird. Mit dem neuen Forschungsprojekt in Nordrhein-Westfalen soll die Geschichte rechtlicher Diskriminierung lesbischer Mütter zwischen 1946 und 2000 weiter erforscht und die Geschichten von Betroffenen sichtbar gemacht werden. Bisher gebe es noch einen Mangel an Informationen zu den Gerichtsentscheidungen über das Sorgerecht lesbisch lebender Mütter in NRW. So scheint es, als seien die Fälle kaum dokumentiert und absichtlich verschwiegen worden. Um dieser Informationslücke sowie der generellen Unsichtbarkeit lesbischer Beziehungen im 20. Jahrhundert zu entgegnen, sollen Zeitzeug*innenberichte einbezogen werden. NRW-Familienministerin Josefine Paul betont: „Mir ist es sehr wichtig, die Aufarbeitung der historischen Verfolgung und Ausgrenzung von LSBTIQ* Menschen weiter fortzusetzen. Diskriminierung und Entrechtung hatten auch in der Bundesrepublik viele Facetten. Daher wollen wir mit dem Forschungsprojekt zum Sorgerechtsentzug einen bisher wenig bekannten und erforschten Aspekt der Diskriminierung von LSBTIQ* in den Blick nehmen. Dabei ist es wichtig, die Opfer zu Wort kommen zu lassen, ihre Geschichten sichtbar werden zu lassen und das erlittene Unrecht anzuerkennen. Wir leisten damit auch einen Beitrag zur Aufarbeitung bundesrepublikanischer Rechtsgeschichte.“ Durchgeführt wird die Studie von Dr. Kirsten Plötz, die seit den 90er Jahren lesbisches Leben während des 20. Jahrhunderts in Deutschland erforscht und Expertin zum Thema Sorgerechtsentzug lesbischer Frauen ist. Das Forschungsprojekt steht in Trägerschaft des Queeren Netzwerks NRW und wird gefördert vom Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen. Zeitzeug*innen können sich an sorgerecht@queeres-netzwerk.nrw wenden.

Geplante Reform des Abstammungsrecht: Wann kommen die Verbesserungen für Regenbogenfamilien?

9. Januar 2024Weiterlesen Bisher gilt die Person (im Gesetz: Frau), die das Kind gebärt, automatisch als rechtliche Mutter. Als Vater gilt entweder der Mann, der zum Zeitpunkt der Geburt mit der Mutter des Kindes verheiratet ist, der die Vaterschaft anerkannt hat oder dessen Vaterschaft gerichtlich festgestellt worden ist. So kann es nach dem jetzigen Abstammungsrecht nur einen rechtlichen Vater geben. Bei lesbischen Paaren muss das zweite Elternteil das Kind im Rahmen einer Stiefkindadoption adoptieren. Dieser Umweg sei oft zeit- und kostenintensiv und mit Unsicherheit verbunden, so Buschmann. Im Status quo des Abstammungsrechtes werden gleichgeschlechtliche Paare nicht mitgedacht. Die Ampelregierung versprach in ihrem Koalitionsvertrag, dass bei verheirateten lesbischen Paaren automatisch beide in die Geburtsurkunde ihres Kindes eingetragen werden sollen. LSBTIQ*-Verbände kritisierten im Herbst 2023, dass für die Umsetzung dieser Versprechung noch kein Zeitplan vorliege, was womöglich bedeuten könnte, dass „für die nächsten Jahre oder gar Jahrzehnte Familien mit zwei Müttern, zwei Vätern oder mit trans* Elternteilen Familien zweiter Klasse bleiben“. Im Januar 2024 soll nun ein erstes Eckpunktepapier vorliegen, doch wann dies umgesetzt wird, bleibt erstmal unklar. Nach Angaben des Deutschlandfunks soll die Reform neben der Vereinfachung der Anerkennung rechtlicher Elternschaft bei lesbischen Paaren auch Neuerungen beim Umgangsrecht für getrennte Elternpaare beinhalten. Außerdem sollen sogenannte „Verantwortungsgemeinschaften“ eingeführt werden. Zudem kündigte das Bundesjustizministerium an, dass die Elternschaftsanerkennung außerhalb der Ehe unabhängig vom Geschlecht der anerkennenden Person oder von einem Scheidungsverfahren möglich sein sollte. Dass die Frau, die das Kind gebärt, automatisch als Mutter eingetragen wird, soll sich nicht ändern. Zudem sollen weiterhin nur zwei Personen als rechtliche Elternteile gelten. So scheint die Reform keine Möglichkeit zu beinhalten, zwei Väter in die Geburtsurkunde einzutragen. Ob auch trans, inter und nicht-binäre Personen bei den Neuerungen mitgedacht werden, ist noch unklar. Trans Männer, die ein Kind gebären, werden wohl weiterhin als „Mutter“ eingetragen. Dass die rechtliche Geschlechtsidentität des Elternteils nicht anerkannt wird, sei diskriminierend, so der Bundesverband Trans*. Bereits im Jahr 2019 forderte die Organisation, dass eine Reform des Abstammungsrechts trans* und inter Personen inkludieren muss: „Gebärende Väter und zeugende Mütter sind eine gesellschaftliche Tatsache. Diese Tatsache muss in eine Reform des Abstammungsrechts einfließen!“

Weiterlesen Dass dieses Problem existiert, ist weder neu noch unbekannt. Bereits 2020 thematisierte Kommissionspräsidentin von der Leyen in ihrer Rede zur Lage der Union die Notwendigkeit einer übergreifenden Anerkennung. Zwei Jahre später, am 7. Dezember 2022, nahm die Kommission einen entsprechenden Vorschlag für das sogenannte Gleichstellungspaket an. Dessen Ziel war eine Harmonisierung der Vorschriften über die Elternschaft auf EU-Ebene. Wie die Kommission sowohl 2022 als auch erneut 2023 festhält, können Kinder aktuell ihr Recht auf Erbschaft und Unterhalt ebenso verlieren wie das Recht, dass einer ihrer Elternteile als ihr gesetzlicher Vertreter in Angelegenheiten der medizinischen Behandlung oder Schulbildung handeln darf. Dies führt zu der Feststellung des Parlamentes in seiner aktuellen Pressemitteilung vom 14. Dezember, dass sich aktuell etwa zwei Millionen Kinder in einer Situation befinden, bei der sie formalrechtlich ihre Eltern verlieren, sollten sie in bestimmte EU-Mitgliedsstaaten einreisen. Der aktuelle Gesetzesentwurf sieht deshalb vor, dass Darüber hinaus sprachen sich die Abgeordneten für die Einführung eines Europäischen Elternschaftszertifikats aus. Dieses wird die nationalen Dokumente zwar nicht ersetzen „[…] kann aber an deren Stelle verwendet werden und wird in allen EU-Sprachen und in elektronischem Format zugänglich sein.“ Im nächsten Schritt müssen nun die EU-Regierungen „einstimmig“ über die endgültige Fassung entscheiden. Ob bzw wie diese „einstimmige“ Entscheidung ausgeht, bleibt abzuwarten. Laut Tagesspiegel hatten mehrere Länder, darunter Ungarn und Italien, bereits im Vorfeld ihre Ablehnung mitgeteilt. Wie echte vielfalt bereits im Dezember 2022 mit Verweis auf die NGO forbidden colours berichtete, liegt das Problem weniger im mangelnden Recht. Laut eines Urteils des Europäischen Gerichtshofes (EUGH) besteht bereits allein aus dem Recht zur Freizügigkeit die Pflicht der Mitgliedstaaten, die Elternschaft aus einem anderen Mitgliedsstaat anzuerkennen. „Mitgliedstaaten wie Bulgarien und Rumänien ignorieren [bis heute] Gerichtsurteile des Europäischen Gerichtshofs zur gegenseitigen Anerkennung der Elternschaft.“ Es wird somit auch bei dem neuen Gesetz darum gehen, ob und wie das Recht in der Praxis zur Anwendung kommt. Insbesondere wir dabei die Anwendung der Klausel zur „öffentlichen Ordnung“ zu beobachten sein.

Erstmalige Segnungen für homosexuelle Paare in der Church of England

19. Dezember 2023Weiterlesen Die Church of England ist die Landeskirche, an dessen Spitze der britische König steht. Die Ehe wird darin weiterhin als Bund zwischen Mann und Frau angesehen. Der Bischof Stephen Croft, der sich für diese Veränderung in der Kirche einsetzte, erklärte gegenüber der BBC, dass mit den Segnungen – auch wenn es keine offizielle Heirat ist - ein ähnliches Gefühl von Freude und Bestätigung entstehen soll. So können gläubige gleichgeschlechtliche Paare ihre Beziehung nun auch vor Gott und ihrer Glaubensgemeinschaft feiern. Dies stellt einen wichtigen Schritt für die Anerkennung homosexueller Paare in der Kirche dar. Dennoch gibt es Anlass für Kritik. Jayne Ozanne, ein Mitglied der Generalsynode, die sich 2015 öffentlich outete, macht kund, dass die Kirche weiterhin tiefgehend homofeindlich sei und noch einen langen Weg vor sich habe (PinkNews berichtet). Auch wenn die jetzige Entscheidung Anlass zur Freude für die LGBTIQ* Gemeinschaft gibt, darf nicht vergessen werden, dass sich die Segnungen qualitativ von Eheschließungen unterscheiden. In einem Artikel der Zeitung The Guardian wird analysiert, dass die Segnungen der homosexuellen Paare auf eine freundschaftlichen Art und Weise geschieht. Demnach bleibt fraglich, inwieweit hier tatsächlich eine Anerkennung stattfindet. Hervorzuheben ist auch, dass die Segnungen erstmal probeweise ausgeführt werden und Geistliche die „Prayers of Love and Faith“ auf freiwilliger Basis ausüben können. So gibt es auf konservativer Seite auch Mitglieder der Kirche, die dazu raten, die Segnungen nicht durchzuführen. Auf der anderen Seite wird weiterhin dafür gekämpft, dass gleichgeschlechtliche Paare in der Kirche heiraten dürfen. Dies scheint in der Church of England vorerst nicht so schnell absehbar zu sein.

Broschüre „Trans* mit Kind! Tipps für Trans* und Nicht-Binäre Personen mit Kind(ern) oder Kinderwunsch“

14. Dezember 2023Weiterlesen Der Bundesverband Trans* klärt in der Broschüre „Trans* mit Kind! Tipps für Trans* und Nicht-Binäre Personen mit Kind(ern) oder Kinderwunsch“ ausführlich über verschiedene Fragen auf. Dabei geht es sowohl um rechtliche Fragen wie die Anerkennung bei nicht-biologischer Elternschaft als auch um Möglichkeiten von biologischer Schwangerschaft. So geht es zum Beispiel um den Einfluss von Hormontherapien auf die Fruchtbarkeit oder Möglichkeiten der künstlichen Befruchtung. Erst seit 2011 ist eine biologische Elternschaft für trans Personen möglich, bis dahin war in § 8 Absatz 3 des Transsexuellengesetzes (TSG) ein Sterilisationszwang bei der Änderung des Geschlechtseintrags angeordnet. Ebenso werden in der Publikation verschiedene Aspekte von trans oder nicht-binärer Elternschaft diskutiert, die unter anderem auch den Umgang mit verschiedenen Institutionen wie Kita, Schule und Behörden diskutieren. Denn in diesen Situationen würden trans und nicht-binäre Eltern oft auf Unwissenheit und Unverständnis stoßen. So stellt der Bundesverband Trans* einige Tipps zusammen, wie queere Elternteile in cis-heteronormativen Strukturen handeln können, beispielsweise mit einem Musterschreiben, das Standesämter trans Vätern, die ein Kind geboren haben, ausstellen können, um den Beantragungsprozess von Kindergeld o.ä. zu erleichtern. Auch Fragen der Erziehung und des Coming-Outs bei den eigenen Kindern werden verhandelt. Zuletzt werden auch Vernetzungs- und Unterstützungsmöglichkeiten für trans und nicht-binäre Eltern aufgelistet. Auch das Regenbogenportal hat auf seiner Webseite Informationen zum Thema Trans* Elternschaft veröffentlicht.

Queere Buchempfehlungen für Kinder

25. September 2023Weiterlesen Zwei Papas für Tango – Edith Schreiber-Wicke (2017) Roy und Silo sind anders als die anderen Pinguine im Zoo. Sie zeigen den Pinguinmädels die kalte Schulter und wollen immer nur zusammen sein. Sogar ein Nest bauen sie miteinander. Ein Nest für ein kleines Pinguin-Baby. Aber das geht doch nicht!, denken die Pfleger im Zoo zuerst. Doch dann passiert ein kleines Wunder ... Diese Geschichte, die sich im New Yorker Zoo tatsächlich zugetragen hat, macht Kinder mit neuen Familienformen vertraut. (Quelle: Thalia) Zwei Mamas für Oscar – Susanne Scheerer und Annabelle von Sperber (2018) Wie kommt es, dass Oscar zwei Mamas hat, fragt sich Tilly. Ihre große Schwester Frieda erklärt ihr, dass Oscars Mamas sich sehnlichst ein Kind gewünscht hatten, doch leider vergeblich. Dann lernten sie Tillys und Friedas Eltern kennen, und Oscars Mamas bekamen von Friedas und Tillys Papa Samen gespendet. So kam schließlich Oscar zur Welt, und aus einem großen Wunsch wurde ein noch größeres Wunder. „Zwei Mamas für Oscar“ behandelt das aktuelle Thema „Regenbogenfamilie”: Lebendig, anschaulich und kindgerecht erzählt macht das Buch es Eltern und Erziehern leicht, mit Kindern ab drei Jahren über Vielfalt zu sprechen. (Quelle: Thalia) PS: Es gibt Lieblingseis – Luzie Loda (2018) Bella wird eingeschult, doch die plötzliche Geschlechtertrennung der Toiletten oder im Sport macht den Anfang gar nicht so leicht. Mit einfachen Vergleichen wird klar, dass nicht alles so einfach in zwei Gruppen aufgeteilt werden kann, sondern dass man sich manchmal zwei Gruppen gleichermaßen zugehörig fühlen kann oder auch gar keiner. Dass Bella sowohl etwas von einem Jungen als auch etwas von einem Mädchen hat, nehmen die Klassenkameraden jedoch schnell auf. Im Buch befindet sich sowohl ein Vorwort von Lucie Veith (Intersexuelle Menschen e.V.) als auch Fragen und Anregungen, wie man mit Kindern über Intergeschlechtlichkeit und im Speziellen über dieses Buch sprechen kann. (Quelle: Queerbuch ) Ach, so ist das! – Henriette Wich und Anja Grote (2019) Das Buch schließt alle möglichen queeren Themen mit ein. Das Besondere daran ist, dass es kein explizit queeres Kinderbuch ist, sondern einfach ein Aufklärungsbuch, das Kindern erklärt, was sie wissen wollen. Ob es die erste Verliebtheit ist, verschiedene Arten von Liebe, Scham, Verantwortung oder Neugier – diese Geschichten bringen Kindern näher, wie sie mit ihren Gefühlen umgehen lernen und wie sie für sich selbst und für andere einstehen. Sie lernen, dass es unterschiedliche Familienformen gibt und dass manche Kinder weder Junge noch Mädchen sind – oder beides. Dabei ist der Unterton immer darauf bedacht, nicht zu werten, sondern Vielseitigkeit, auch in Bezug auf Geschlechterrollen, zuzulassen. (Quelle: Queerbuch) Sam besucht Oma und Omi in Großbritannien – Toni Kohm (2019) Sam verbringt eine Woche bei Oma und Omi in Großbritannien und begleitet das Frauenpaar in seinem Alltag – geht mit Omi auf die Baustelle und mit Oma zum Streetart Festival. Sam lernt, wie es sich so lebt in Großbritannien, so ganz nah am Wasser, und so ganz nah zu London, der britischen Hauptstadt. Das Leben hier ist aufregend und vor allem bunt. In Toni Kohms Buch "Sam besucht Oma und Omi in Großbritannien" geht es um Vielfalt. Bunt sind die Bilder, bunt die Menschen, ihre Identitäten, Ethnien, Kulturen. Alle sind irgendwie anders und alle sind irgendwie gleich – wertvoll. Durch den Verzicht auf Personalpronomen und die Unterlassung, der Hauptfigur ein bestimmtes Geschlecht zuzuzordnen, erhält das betrachtende Kind die Freiheit, das Geschlecht für Sam selbst zu interpretieren. (Quelle: Thalia) Bilderbuch-Serie - Kathrin* Schultz (2023) „Morgen ist auch noch ein Tag“, „Kann ich das essen?“ und „Warum hat Mama Schaf Hörner?“ - mit diesen drei Exemplaren ihrer queeren Bilderbuch-Serie erzählen Kathrin Schultz & Raoul Berlin die Geschichte von Baby-Schaf. Dieses erlebt mit Mama Schaf und Mama Eule unterhaltsame und spannende Alltags-Abenteuer jenseits des heterosexuellen „Mainstreams“ oder festgezurrter Geschlechterkategorien, wie sie in den meisten Kinderbüchern leider immer noch häufig zu finden sind. Dieser Artikel wurde bereits im Juni 2021 auf echte vielfalt veröffentlicht und nun durch die letztgenannte Buch-Serie ergänzt.