Weiterlesen In dem Bericht der Landesregierung zu Suiziden und zur Suizidprävention in Schleswig-Holstein (Drucksache 20/1771) werden queere Menschen nicht explizit als besonders vulnerable Personen genannt. In den Stellungnahmen der Geschäftsstelle Echte Vielfalt Vielfalt in Kooperation mit SCHLAU SH, der Beratungsstelle NaSowas, dem Buntes Tischchen Neumünster und Jugendqueerfé Neustadt in Holstein sowie der Fachstelle für trans* Beratung und Bildung TRANS*SUPPORT wird das Suizidrisiko bei LSBTIQ*-Personen bewertet und Präventionsmaßnahmen vorgestellt. In beiden Stellungnahmen wird klargestellt, dass Personen, die einer sexuellen, geschlechtlichen oder romantischen Minderheit angehören, vermehrt Stressoren begegnen würden, die zu psychischen Belastungssituationen führen können. Außerdem erfahren und/oder befürchten viele LSTBIQ*-Personen in ihrem Leben Diskriminierung. Verschiedene Studien zeigen, dass ein erhöhtes Risiko von Suizidalität bei queeren Personen besteht. Dennoch betont die Geschäftsstelle Echte Vielfalt: „Einer Gleichsetzung von Varianten bei geschlechtlicher Identität, sexueller Orientierung und geschlechtlicher körperlicher Beschaffenheit mit Suizidalität gilt es zu vermeiden, um die Ablehnung von LSBTIQ* in der Gesellschaft nicht zusätzlich zu intensivieren und LSBTIQ*-Personen nicht zu pathologisieren“. Dahingegen plädiert die Fachstelle TRANS*SUPPORT dafür, trans* und geschlechtsnonkonforme (TGD) Personen als Hochrisikogruppe für Suizidalität wahrzunehmen. Viele der Prädiktoren für Suizidalität, die im Bericht genannt werden, würden trans* und gendernonkonforme Personen verstärkt betreffen. Es komme in dieser Personengruppe ein „erhöhtes Erleben von Einsamkeit, Depressionen, Ängsten, Essstörungen, Süchten, einigen körperlichen Erkrankungen und Suizidalität und Suizide [vor].“ Alle zitierten Studien in der Stellungnahme von TRANS*SUPPORT zeigen auf, dass Suizidalität in der Gruppe von trans* Personen nicht nur im Vergleich zu hetero-cis Personen, sondern auch zu cis-geschlechtlichen lesbisch, schwulen und bisexuellen Personen ein vermehrtes Problem ist. So wird betont, dass TGD nicht als reine Untergruppe von LSBTIQ* verstanden werden sollen, da hier noch weitere Aspekte mit einspielen und sie „massivere Diskriminierungsformen mit massiveren gesundheitlichen Folgen“ erleben würden: „TGD werden so umfassend unsichtbar gemacht und massiv diskriminiert, dass diese Gruppe bisher nicht einmal öffentlich als vulnerable Gruppe auftaucht, während gleichzeitig eine verletzende mediale Aufmerksamkeit trans*Personen ihre Existenz abspricht.“ Dass auch im Bericht zu Suiziden in Schleswig-Holstein durchgehend von Männern und Frauen gesprochen wird, beweise diese Unsichtbarmachung trans* und gendernonkonformen Personen. Denn es bleibt in dem Bericht unklar, ob sich ein bestimmtes erhöhtes Risiko bei trans* oder gendernonkonforme Personen in Schleswig-Holstein abzeichnet, jedoch betont die Fachstelle für trans* Beratung und Bildung, dass über 75 Prozent ihrer Klient*innen suizidal sind oder waren. Die Geschäftsstelle Echte Vielfalt fordert eine Sensibilisierung von medizinischem, therapeutischem und beraterischem Fachpersonal – insbesondere jenen, die bei Suizidalität beraten - in Bezug auf geschlechtliche und sexuelle Vielfalt. Dies fordert auch TRANS*SUPPORT und weist auf die derzeitigen Missstände im medizinischen und psychologischen Bereich hin. Zusätzlich müsse es auch spezielle psychosoziale Angebote für trans*Kinder- und Jugendliche geben, wie beispielsweise Wohngruppen. Generell brauche es weitreichendere Maßnahmen, die darauf hinzielen, die Diskriminierung von LSBTIQ* in verschiedenen Lebensbereichen abzubauen und somit präventiv wirken können, dabei sind sich die queeren Organisationen einig.

Allgemein

Verbot von gendergerechter Sprache in Bayern

21. März 2024Weiterlesen Das Verbot betrifft die Verwendung von Sonderzeichen wie Gendersternchen „Schüler*in“, Doppelpunkt „Lehrer:innen“ oder Unterstrich „Beamt_in“, die dazu dienen, die Existenz von mehr als zwei Geschlechtsidentitäten sprachlich anzuerkennen. Die Wichtigkeit der Sichtbarmachung von Diversität in der Sprache haben wir in einem früheren Artikel ausführlich erläutert. Markus Söder und sein Kabinett betiteln diese hingegen als „ideologiegetriebene“ Sprache, die Exklusion befördern würde und moralisch aufgeladen sei. Innenminister Joachim Herrmann (CSU) will damit „spracherzieherische Tendenzen“ vermeiden. In einem offenen Brief eines Bündnisses aus Gewerkschaften, hochschulpolitischen Akteur*innen, queeren Verbänden und zivilgesellschaftlichen Organisationen (unter anderem der LSVD Bayern) wurde das angekündigte Gesetz bereits im Februar scharf kritisiert: „Die Verwendung von Sonderzeichen wie dem Genderstern, dem Doppelpunkt oder dem Unterstrich dient insbesondere der Sichtbarmachung und Adressierung von nichtbinären und agender Personen, von Menschen ohne Geschlechtseintrag oder mit dem Geschlechtseintrag divers. Ein Verbot geschlechterinklusiver Schreibweisen mittels Sonderzeichen macht diese Personen unsichtbar, verdrängt sie aus unserer Sprache und diskriminiert sie damit schlussendlich.“ Besonders an Schulen sei das Verbot problematisch, denn Gefühle von Ausschluss und die Diskriminierung queerer Jugendlicher könnten so verstärkt werden. Diese seien bereits eine besonders vulnerable Gruppe, die eigentlich mehr Schutz und Empowerment im schulischen Kontext bräuchten. Auch die Bundeschülerkonferenz kritisiert das Genderverbot, das sie als Bevormundung und Eingriff in die Freiheit verstehen. Der Bayerische Lehrerverband hingegen begrüßt die Entscheidung der bayerischen Regierung weitgehend (Deutschlandfunk). Nach Angaben des Bayerischen Rundfunks betonte Söder vor einigen Jahren noch, dass Sprache stets so verwendet werden solle, wie man es persönlich bevorzugt. Dabei schienen seine Aussagen eher einen vermeintlichen „Zwang“ zum Gendern zu fokussieren. Denn es war stets fraglich, worauf Konservative wie Söder mit dem Begriff „Genderpflicht“ abzielen, da diese weder auf Bundes- noch Landesebene existiert(e). Dafür hat CSU-Chef Söder nun das bundesweit erste Verbot des „Genderns“ auf den Weg gebracht. Welche konkreten Konsequenzen bei Verstößen drohen, ist noch nicht ganz klar. Die Verwendung von Sonderzeichen in schriftlichen Prüfungen sollte für Schüler*innen wohl keine negativen Konsequenzen bei der Bewertung haben, jedoch könnte es als Fehler markiert werden. Bei Verstößen von Beamt*innen soll zunächst auf Dialog gesetzt werden. Lehrkräfte, die weiterhin Sonderzeichen zur gendergerechten Sprache verwenden, sollten von ihren Vorgesetzten auf die Einhaltung der vom deutschen Rechtschreibrat vorgegebenen Leitlinien angesprochen werden, so ein Sprecher des bayerischen Kultusministeriums (zitiert in BR). Auch wenn die Konsequenzen nicht drastisch scheinen, wird mit dem Verbot ein klares Zeichen gesetzt. Kritiker*innen sehen hier die Durchführung eines konservativen Kulturkampfes, der „[d]ie über Jahrzehnte mühsam errungenen Fortschritte beim Abbau geschlechtsspezifischer Diskriminierungen und der Anerkennung von Geschlechtervielfalt“ unter Druck setzte (Zitat aus dem Offenen Brief). Dabei sollte es eigentlich in die andere Richtung gehen. Der Queer-Beauftragte des Bayerischen Jugendrings (BJR) Patrick Wolf betont: „Nicht weniger, sondern mehr Vielfalt wäre ein wichtiges Zeichen in Bayern“ (zitiert in Merkur.de).

Safer Spaces für queere Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in Lübeck: Gruppentreffen von Lambda

13. Februar 2024Weiterlesen Jeden Mittwoch finden in Lübeck zwei Treffen für junge Queers statt. Die Kinder- und Jugendgruppe „Dino-Zug“ richtet sich an LGBTQIA* zwischen 12 und 16 Jahren und die „Rosa Einhorn Brigade“ an Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 17 und 27 Jahren. Der Verein möchte Schutzräume für junge queere Personen schaffen, in denen Bildung, Austausch und Empowerment stattfinden kann. Unter Leitung der Sozialarbeiter*innen Julia Ostermann und Rebecca Herzberg haben die Gruppen einen monatlich wiederkehrenden Ablaufplan erarbeitet. Dabei wechseln die Termine wöchentlich zwischen Basteln, Spielen, gemeinsamem Kochen und Backen und Filmnachmittagen/-abende. Zudem wird einmal im Monat ein Thema besprochen, welches sich die Kinder und Jugendliche gewünscht haben, beispielsweise zum aktuellen politischen Geschehen. Im Schnitt nehmen an der Kinder- und Jugendgruppe Dino-Zug sechs Personen und an der Rosa Einhorn Brigade zehn Personen teil. Das Angebot sei aus vielen Gründen notwendig, betont Gruppenleiterin Julia Ostermann. Im Rahmen der Gruppentreffen und im Austausch mit anderen jungen queeren Personen haben die Teilnehmenden die Möglichkeit, ihre eigene Identität in einem sicheren Rahmen zu erforschen und entfalten. So soll ein Safer Space geschaffen werden, was nach Angaben der Teilnehmenden auch gelingt. Eine*r der Jugendlichen hebt positiv hervor, dass in den Gruppen die Identität und Pronomen der Teilnehmenden stets respektiert werden und keine Diskriminierung stattfinde. „Ich gehe in die Jugendgruppe, weil ich einen Platz gesucht habe, wo ich komplett sein kann, ohne verurteilt zu werden“, so ein*e andere*r Teilnehmer*in. Der Austausch mit Personen, die die eigene Situation nachempfinden können, scheint für die Jugendlichen von hoher Bedeutung. Das Jugendnetzwerk schafft auch einen Ort, an dem soziale Beziehungen aufgebaut und gepflegt werden können. Somit soll der Isolation von Kindern und Jugendlichen vorgebeugt werden, was insbesondere bei jungen LGBTQIA* Personen ein Risiko sei. Auch bei Diskriminierung und Mobbing können die Gruppen die Betroffenen auffangen und unterstützen. Außerdem sollen die Gruppen Bildungs- und Aufklärungszwecke erfüllen: „Durch Workshops, Diskussionen und informative Veranstaltungen, wie z. B. unsere Thementage, können die Kinder und Jugendlichen ein tieferes Verständnis für ihre eigene Identität und die queere Community entwickeln“, so Ostermann. Von den Fachkräften bekommen die Teilnehmenden auch psychosoziale Unterstützung. Zudem bietet das Jugendnetzwerk lambda::nord mit der Beratungsstelle NaSowas auch konkrete Unterstützung bei Fragen rund um sexuelle Orientierung und geschlechtliche Identität an. Die Kinder- und Jugendgruppe „Dino-Zug“ findet immer mittwochs von 16:00 bis 18:00 Uhr statt, die Gruppe für ältere Teilnehmende „Rosa Einhorn Brigade“ mittwochs von 18:30 bis 21:00 Uhr. Weitere Informationen auf der Webseite des Jugendnetzwerks lambda::nord. Auf Instagram werden regelmäßig News und Termine zu den Treffen sowie anderen Angeboten des Vereins gepostet: @queere_jugendarbeit_hl

Konservatives Griechenland im Wandel: Herausforderungen und politische Strategien auf dem Weg zur Ehe für alle

9. Februar 2024Weiterlesen Nach Angaben von queer.de, die sich auf das griechische Parlament beziehen, wird die Abstimmung voraussichtlich am 14. oder 15. Februar stattfinden, wobei der Fraktionszwang für die Regierungspartei Nea Demokratia aufgehoben wird. Während sich der konservative Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis gegen einen nicht kleinen Teil seiner eigenen Partei behaupten muss und sich auch die griechisch-orthodoxe Kirche offen gegen den Entwurf wendet, machte Mitsotakis deutlich, dass sich das Parlament die Bedenken der Kirche anhöre, aber die Legislative letztendlich beim Parlament liege, so queer.de weiter. Unterstützung kommt hingegen von der linken Oppositionspartei Syriza. Wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland (rnd), aber auch queer.de oder der Tagesspiegel und weitere berichten, hatte Parteichef Stefanos Kasselakis die Unterstützung seiner Partei für entsprechende Pläne der Mitte-Rechts-Regierung angekündigt. „Zwar gehe ihm der am Mittwoch [...] vorgestellte Vorschlag nicht weit genug, er enthalte aber ‚einige positive Elemente‘“(rnd). So soll das neue Gesetz diese Benachteiligung beenden und gleichgeschlechtlichen Paaren die Adoption von Kindern ermöglichen. Bis dato fehlt laut rnd beispielsweise der Rechtsanspruch auf Besuch der Kinder im Krankheitsfall oder das Recht, das Kind der Partnerin*des Partners aufzunehmen, sollte dieser*diesem etwas zustoßen. Wie weitreichend die Problematik einer Nichtanerkennung der Elternschaft sein kann, hatten wir bereits anhand des EU-Gesetzesentwurfs zur automatischen Anerkennung der Elternschaft in allen EU-Staaten, der am 14. Dezember 2023 eingebracht wurde, beschrieben. Damals wiesen wir darauf hin, dass es allerdings nicht nur auf das Recht, sondern auch auf seine Anwendung ankomme. Dass Griechenland nun auch im nationalen Recht diesen Schritt geht, schafft daher (sollte das Gesetz verabschiedet werden) auf jeden Fall dort einen Rechtsanspruch. Die queere Community begrüßt den Gesetzentwurf, kritisiert jedoch, dass gleichgeschlechtlichen Paaren nach wie vor nicht erlaubt sei, ein Kind mit einer Leihmutter zu bekommen. Damit sind laut rnd Leihmutterschaften weiterhin nur für heterosexuelle Paare gestattet, wenn die Frau aus gesundheitlichen Gründen nicht schwanger werden kann. Aus politstrategischer Sicht ist die Entkopplung der beiden Diskursfelder dabei möglicherweise gar nicht unklug gewählt. Indem man die Themen getrennt zur Disposition stellt, können politische Akteure möglicherweise breitere Unterstützung für die Ehe für alle gewinnen, ohne gleichzeitig kontroverse Fragen zur Leihmutterschaft zu berühren. Daraus darf allerdings keinesfalls folgen, dass das Thema der Leihmutterschaft unangetastet bleibt. Griechenland könnte das 16. der 27 EU-Mitgliedsstaaten werden, das die Ehe für alle öffnet. Es würde damit Estland folgen, das bereits am 20. Juni 2023 nach langem Ringen sein Gesetz zur gleichgeschlechtlichen Ehe verabschiedet hatte.

Weiterlesen Wie es in der Ausschreibung heißt, ist "die Stelle [...] dem kürzlich eingeworbenen Sonderforschungsbereich (SFB) „sexdiversity“ zugeordnet, der die Determinanten, Bedeutungen und Auswirkungen der Diversität von Körpergeschlecht in biologischen, medizinischen und soziokulturellen Kontexten erforscht. Der SFB wurde Ende 2023 von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) bewilligt und verfolgt einen inter- und transdisziplinären Ansatz, in dem Medizin, Natur-, Sozial-, Geistes- und Lebenswissenschaften zusammenarbeiten. Ein allgemeines Konzept zur Öffentlichkeitsarbeit und Wissenschaftskommunikation wurde bereits im Teilprojekt Ö des SFBs erarbeitet. Das Teilprojekt Ö wird von Prof. Lisa Malich (IMGWF) und Dr. Jonathan Kohlrausch (Referat Chancengleichheit und Familie) geleitet. Es soll durch die ausgeschriebene Stelle koordiniert, ausgestaltet und umgesetzt werden. Die geplanten Kommunikationsmaßnahmen richten sich die an die Presse, die allgemeine Öffentlichkeit und spezifische Stakeholder. Weitere Informationen über den SFB erhalten Sie hier. Tätigkeitsschwerpunkte: Anforderungen: Der Arbeitgeber bietet: Die Eingruppierung erfolgt nach Maßgabe der Tarifautomatik bei Erfüllung der tariflichen Voraussetzungen bis Entgeltgruppe 13 TV-L. Eine endgültige Stellenbewertung bleibt vorbehalten. Die Universität zu Lübeck versteht sich als moderne und weltoffene Arbeitgeberin. Wir begrüßen Ihre Bewerbung unabhängig Ihres Alters, Ihres Geschlechts, Ihrer kulturellen und sozialen Herkunft, Religion, Weltanschauung, Behinderung oder sexuellen Identität. Wir fördern die Gleichberechtigung der Geschlechter. Frauen werden bei gleichwertiger Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung vorrangig berücksichtigt. Als Bewerberin oder Bewerber mit Schwerbehinderung oder ihnen gleichgestellte Person berücksichtigen wir Sie bei entsprechender Eignung bevorzugt. Universität zu Lübeck – Die Präsidentin – Referat Personal Ratzeburger Allee 160, 23562 Lübeck" Die Stellenausschreibung findet sich auch als pdf unter diesem Link

Geschlechterstudien, Women’s and Gender History) oder eines allgemeineren Studienfaches (z.B. Psychologie, Philosophie, Geschichte, Biologie) mit individueller Schwerpunktsetzung im

Bereich Geschlecht; einschlägige Promotion im o.g. Themenfeld;

Für weitergehende Fragen zum Aufgabengebiet steht Ihnen Lisa Malich per E-Mail (lisa.malich@uni-luebeck.de) gerne zur Verfügung.

Schriftliche Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse) richten Sie bitte unter Angabe der Kennziffer 1090/23 bis spätestens 09.02.2024 (Eingangsdatum) zusammengefasst in einem PDF-Dokument an bewerbung@uni-luebeck.de

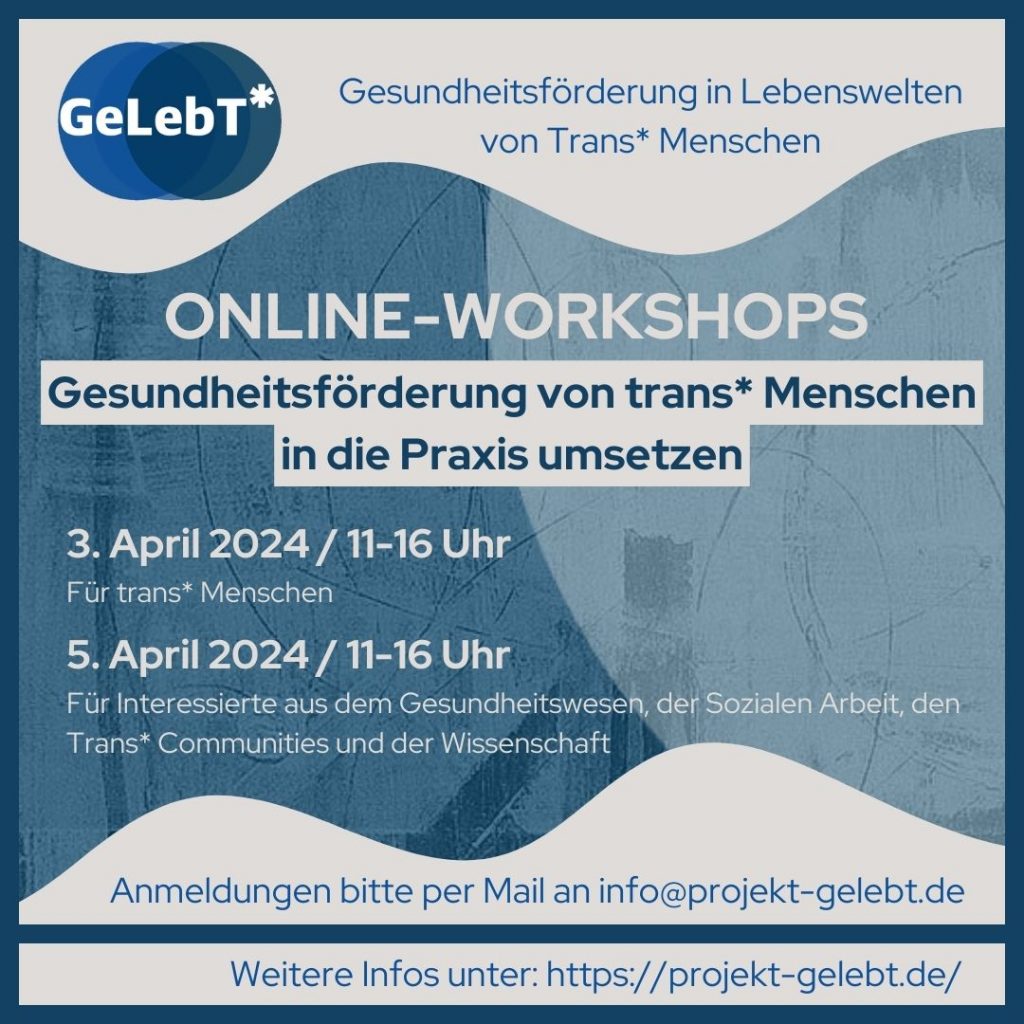

Online-Workshops am 03.04. und 05.04.2024: Gesundheitsförderung von trans* Menschen in die Praxis umsetzen

6. Februar 2024Weiterlesen Das Forschungsprojekt will die Bedarfe, Bedürfnisse und Besonderheiten von trans* Menschen erheben, um darauf aufbauend Empfehlungen für die Verbesserung ihrer Gesundheitsversorgung und -förderung zu entwickeln. Dafür wurden bereits Interviews mit trans* Menschen, Berater*innen, Expert*innen aus Wissenschaft und Pädagogik, Trans* Peer Unterstützer*innen und mit Tätigen des Gesundheitswesens (z. B. Ärzt*innen oder Pfleger*innen) geführt. Nun wird im Rahmen des Projekts zu zwei (inhaltlich gleichen) Online-Workshops eingeladen, in welchen gemeinsam mit den Teilnehmenden erarbeitet werden soll, wie die wissenschaftlichen Erkenntnisse der Forschung in Form von Handlungsempfehlungen in der Praxis umgesetzt werden können. Im ersten Workshop sind die Betroffenen, also trans* sowie nicht-binäre, diverse oder agender Personen eingeladen. Der Workshop wird ebenfalls von trans* Mitarbeitenden des Forschungsteams umgesetzt. Der zweite Termin des Workshops ist geöffnet für alle Interessierten aus dem Gesundheitswesen, der Sozialen Arbeit, den Trans* Communities und der Wissenschaft. Nach Angaben der Veranstalter*innen sollen die gesundheitlichen und Lebensbedingungen von trans* Personen verbessert werden, indem die Handlungsempfehlungen Um an einem der beiden Workshops teilzunehmen, bitten die Veranstalter*innen um Anmeldung bis zum 15. März 2024 unter info@projekt-gelebt.de. Weitere Informationen auf der Webseite des Forschungsprojekts GeLebT*. Zudem wird am 7. Juni 2024 eine Tagung zur Gesundheitsförderung von trans* Menschen organisiert, die sich an Interessierte aus dem Gesundheitswesen, der Sozialen Arbeit, den Trans* Communities, der Wissenschaft, Politik und Verwaltung richtet. Sie wird in Präsenz in der HAW Hamburg stattfinden. Weitere Informationen dazu folgen ebenfalls auf der Webseite.

Eine Einrichtung für Senior*innen in Schleswig-Holstein

12. September 2023Weiterlesen Nach einer Studie des AWO Bundesverbands e.V. von 2020 liegt die bundesdeutsche Gesamtzahl der über 65-Jährigen, die sich als LGBTIQ* identifizieren, bei geschätzt über einer Million. Hierzu wurde auf echte vielfalt bereits im November letzten Jahres ein Artikel veröffentlicht. Das Fazit dabei war, dass ein aktives Leben im Alter etwas Wünschenswertes, allerdings nicht für alle erreichbar ist. Damit muss auch in der LGBTIQ* Community im besonderen Maße ein Blick auf diejenigen gerichtet werden, die körperlich weniger aktiv sind, sich evtl. aufgrund ihrer Biografie nie geoutet haben oder beginnen, sich im Alter zurückzuziehen. Dies betrifft nicht nur den privaten, sondern auch den professionellen (Pflege-)Kontext. Dabei sind „queersensible Pflegekräfte […] das eine - die anderen Bewohner das andere. Das verstärke die Einsamkeit noch. […]. Finde ich keinen Anschluss bei den anderen, ziehe ich mich zurück - oder ich passe mich an und verstecke mich." So Friedrich Wagey (69 Jahre) in einem Interview mit der Tagesschau. Auch wenn Friedrich Wagey selbst noch keine Pflege benötigt, so ist sein Gedanke zentral. Er macht deutlich, dass Engagement wie auch professionelle Konzepte ganzheitlich gedacht werden müssen und nicht beim Personal aufhören. In Kiel-Ellerbek hat dieses Jahr nun das erste LGBTIQ*-freundliche Pflegeheim in Schleswig-Holstein eröffnet. Ausgezeichnet wurde die Einrichtung der AWO durch die Schwulenberatung Berlin mit dem „Qualitätssiegel Lebensort Vielfalt®“. Wie Simon Lang, Sprecher der Schwulenberatung Berlin, gegenüber dem NDR Schleswig-Holstein Magazin beschreibt, sollte ein Rahmen geschaffen werden, der über ein bloßes Lippenbekenntnis hinausgeht. Dabei sollten auch jene Menschen mitgedacht werden, die sich nicht, nicht mehr oder noch nicht outen wollen bzw. können. Es gehe um eine proaktive Vermittlung von Sicherheit, die dazu beiträgt, dass Menschen mit Diskriminierungserfahrungen auch ohne Outing in ihren Befürchtungen ernst genommen werden und ihnen ein Umfeld geboten wird, das Willkommensein vermittelt und damit Sicherheit schafft. Eine wichtige Haltung, die sich allerdings vor dem Hintergrund des Pflegenotstands in Deutschland auch praktisch bewähren muss. Interessierte Einrichtungen der stationären und ambulanten Altenpflege, Hospize und Krankenhäuser können als ersten Schritt auf der Seite der Schwulenberatung Berlin kostenlos und ohne Anmeldung den „Diversity Check Compact“ durchführen.

Weiterlesen Die ILGA Europe ist eine Nicht-Regierungsorganisation (NRO), die als Dachorganisation 700 weitere Organisationen aus 54 Ländern Europas und Zentral-Asiens unter sich vereint. Sie selbst gehört wiederum zur ILGA International. Die von ILGA Europe jährlich veröffentlichte Regenbogenkarte und der zugehörige Regenbogenindex stufen 49 europäische Länder nach ihrer jeweiligen rechtlichen und politischen Praxis für LGBTI-Personen auf einer Skala von 0-100% ein. Dabei bezieht sich die Organisation auf 74 Kriterien, die sich auf sieben thematische Kategorien verteilen: Gleichstellung und Nichtdiskriminierung, Familie, Hassverbrechen und Hassreden, rechtliche Anerkennung des Geschlechts, körperliche Unversehrtheit von Intersexuellen, Raum für die Zivilgesellschaft und Asyl. Wie die Tagesschau mit Bezug auf den Deutschland-Report von ILGA berichtet, findet sich bspw. für Erwachsene immer noch kein allgemeines Verbot der Konversionstherapie. Somit ist diese Pseudotherapie bei Kindern zwar verboten, bei erwachsenen Personen allerdings immer noch gestattet. Insgesamt lässt sich für Deutschland festhalten, dass 81% der Deutschen die Gleichstellung der Ehe befürworten. Selbst 57% der AFD-Anhänger*innen, so der Bericht, unterstützen LGBTI*-Menschen. Immerhin 75% hätten wenig bis keine Probleme damit, wenn das eigene Kind lesbisch, schwul oder bisexiuell wäre. Etwas anders sieht es bei der Frage aus, wenn das eigene Kind trans wäre. Hier sind es nur 66%, die damit wenige bis keine Probleme hätten. In Folge ihres Berichts formuliert ILGA Europe vier politische Handlungsempfehlungen für Deutschland, um die rechtliche und politische Situation von LGBTI*-Menschen weiter zu verbessern: Diese vier Vorschläge sind jeder für sich genommen wichtige Themen, die vermutlich nicht einfach von den politischen Akteuren umgesetzt werden. Umso wichtiger ist der jährliche Report der ILGA, um einen kompakten Überblick über die erreichten Ziele, aber auch die vorhandenen Lücken und damit verbundenen Diskurswelten zu erhalten.

Weiterlesen Wie der Guardian berichtet, führte Australiens Premierminister Anthony Albanese den Marsch zusammen mit einer Reihe von „78ern“ an. So werden die Menschen bezeichnet, die am ersten Mardi Gras in Sydney vor fast 50 Jahren teilnahmen. Der Mardi Gras ist eine bekannte Institution in Sydney, in deren Rahmen die diesmalige WolrdParade stattfand. Über den Zusammenhang und die Parade hatte echte vielfalt bereits im November berichtet. Nach Angaben von schwulissimo fanden dabei in den 17 Tagen ca. 300 Nebenveranstaltungen statt, bei denen auch bekannten Stars wie Kylie Minogue auftraten. Es sei auch die erste Parade gewesen, bei der der amtierende Prime Minister mitgelaufen sei. Nach Angeben der Polizei sei es während der gesamten Zeit zu keinerlei Zwischenfällen gekommen. Allerdings finden sich auch kritische Töne: So berichtet der Guardian, der ebenfalls eine positive Gesamtbilanz zieht, dass am Wochenende (25./26. Februar) die Aborigine-Senatorin Lidia Thorpe die Mardi-Gras-Parade kurzzeitig blockierte, indem sie sich auf die Straße legte. Mit ihrem Protest wollte sie darauf hinweisen, dass die erste Pride von schwarzen und braunen trans Frauen aus Protest gegen die Polizeigewalt begangen wurde, diese Gewalt jedoch bis heute ein Thema sei. Während die einen das politische Statement begrüßten, kritisierten andere die Unterbrechung der Feier. Linda DeMarco, Ko-Vorsitzende des InterPride-WorldPride-Komitees, brachte in Folge die Hoffnung zum Ausdruck, die nächste Generation von Aktivist*innen anspornen zu wollen. „Man kann gute Dinge feiern, aber wir haben noch viel zu tun ... es ist wichtig, dass wir auch die Menschenrechtskonferenz haben.", zitiert der Guardian. Die Konferenz - einer der Höhepunkte der WorldPride - behandelte u. a. Themen wie psychische Gesundheit, HIV-Prävention und Trans-Rechte. Es herrschte eine gute Stimmung und die Teilnehmenden waren engagiert, so das Fazit eines Teilnehmers. Doch reicht das? Bereits zuvor war die WorldPride wegen ihrer Kommerzialisierungstendenz in die Kritik geraten. Zu den Party-Highlights des Abschlusswochenendes gehörte bspw. die Bondi Beachparty, für die 12.000 Karten zum Preis von 179 Dollar pro Person verkauft wurden. Zwar gab es genügend kleinere Veranstaltungen und auch die „First Nation“, Australiens indigene Bevölkerungsgruppe, war zahlreich und mit eigenen Veranstaltungen vertreten, sodass für jede*n etwas dabei war. Dennoch, so einige Kritiker*innen, schienen gerade die größeren offiziellen Partys besonders auf wohlhabende schwule Männer zugeschnitten. Peter Tatchell, einer der Organisatoren der ersten Stunde und bereits vor 52 Jahren mit dabei, sagte gegenüber dem Guardian: “I’m all in favour of a party, but many Prides are sidelining our liberation struggle in the process,” he says. “They’ve strayed far from the roots of Pride, becoming depoliticised, ultra hedonistic and too corporate and commercial. A lot of them are more a PR and branding exercise for big business than a serious challenge to the abuse of our human rights.” Für Tatchell ist die Menschenrechtskonferenz, die Linda DeMarco ins Zentrum gestellt hat, lediglich zu einem Nebenschauplatz verkommen. Die nächste WorldPride wird 2025 in Verbindung mit der 34. jährlichen DC Black Pride in Washington DC stattfinden. Die Veranstalter*innen sind dabei bemüht, das Gleichgewicht zwischen Feier und Nachdenken zu gewährleisten.

Weiterlesen Dass der Vorsitzende der bayerischen Konservativen kein Fan von gendergerechter Sprache ist, hat er schon mehrfach klar gemacht. Auch in seiner Rede zum Politischen Aschermittwoch vertritt er seine Meinung hierzu deutlich, sei es in seiner Kritik an angeblichen Umerziehungsfantasien der Grünen oder in seiner Abgrenzung von der „Hauptstadt der Chaoten“ Berlin, wo sich „mehr ums Gendern statt um Gauner“ gekümmert werde. Wenn Söder staatliche Vorgaben zum Gendern beklagt, ist fraglich, wovon er eigentlich spricht. Der Bayerische Rundfunk hat bereits im Sommer 2022 auf Äußerungen des CSU-Chefs reagiert und klargestellt, dass es keine staatlichen Vorschriften zur Verwendung von gendergerechter Sprache bei Privatpersonen gebe und auch die Partei die Grünen kein Gendergesetz plane, welches eine Sanktionierung bei Nicht-Befolgung beinhalten würde. Dennoch warnt Söder vor einer ‚Genderpflicht‘ in Bayern. Mit den Grünen drohe eine „düstere woke-Wolke“, die eine Umerziehung von Kultur und Sprache zur Folge habe. Die CSU hingegen würde freie Meinungsäußerung im „Frei-Staat“ gewähren. Die übertriebene Rhetorik Söders scheint nicht nur einige falsche Fakten übertragen zu wollen, das Portal queer.de hebt auch hervor, dass das Verwenden von Begriffen wie „Cancel Culture“ und „Wokeness“ oft im Kampf gegen die Rechte von queeren Personen stehe. Ein Kommentar Söders wird dabei besonders kritisiert, der eine absurde Doppelmoral der Grünen hervorheben möchte. Denn während laut Söder Hormone im Fleisch zum Problem werden, würde „eine grüne Ministerin Kindern Hormone verabreichen, um ihr Geschlecht nicht zu entwickeln“. Damit spielt er unter anderem auf einen Beitrag im Regenbogenportal der Bundesregierung an, der im Herbst letzten Jahres kritisch debattiert wurde. Auch das geplante Selbstbestimmungsgesetz der Ampel-Regierung scheint Zielscheibe von Söders Bemerkung zu sein. Die Aussage des bayerischen Ministerpräsidenten sei nicht nur falsch, sondern verhöhne trans Personen als bereits diskriminierte Gruppe, schreibt der Queerbeauftragte der Bundesregierung Sven Lehmann auf Twitter. Der Kommentar auf Kosten von trans Personen im Zuge mit der Verspottung von Versuchen, geschlechtliche Vielfalt in der Sprache abzubilden, lässt Markus Söders Rede zum Politischen Aschermittwoch im Kontext von LSBTIQ nicht gut abschneiden. Danach überrascht es auch nicht, dass Bayern als einziges Bundesland keinen Aktionsplan gegen Queerfeindlichkeit hat.