Weiterlesen Wie es in der Ausschreibung heißt, ist "die Stelle [...] dem kürzlich eingeworbenen Sonderforschungsbereich (SFB) „sexdiversity“ zugeordnet, der die Determinanten, Bedeutungen und Auswirkungen der Diversität von Körpergeschlecht in biologischen, medizinischen und soziokulturellen Kontexten erforscht. Der SFB wurde Ende 2023 von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) bewilligt und verfolgt einen inter- und transdisziplinären Ansatz, in dem Medizin, Natur-, Sozial-, Geistes- und Lebenswissenschaften zusammenarbeiten. Ein allgemeines Konzept zur Öffentlichkeitsarbeit und Wissenschaftskommunikation wurde bereits im Teilprojekt Ö des SFBs erarbeitet. Das Teilprojekt Ö wird von Prof. Lisa Malich (IMGWF) und Dr. Jonathan Kohlrausch (Referat Chancengleichheit und Familie) geleitet. Es soll durch die ausgeschriebene Stelle koordiniert, ausgestaltet und umgesetzt werden. Die geplanten Kommunikationsmaßnahmen richten sich die an die Presse, die allgemeine Öffentlichkeit und spezifische Stakeholder. Weitere Informationen über den SFB erhalten Sie hier. Tätigkeitsschwerpunkte: Anforderungen: Der Arbeitgeber bietet: Die Eingruppierung erfolgt nach Maßgabe der Tarifautomatik bei Erfüllung der tariflichen Voraussetzungen bis Entgeltgruppe 13 TV-L. Eine endgültige Stellenbewertung bleibt vorbehalten. Die Universität zu Lübeck versteht sich als moderne und weltoffene Arbeitgeberin. Wir begrüßen Ihre Bewerbung unabhängig Ihres Alters, Ihres Geschlechts, Ihrer kulturellen und sozialen Herkunft, Religion, Weltanschauung, Behinderung oder sexuellen Identität. Wir fördern die Gleichberechtigung der Geschlechter. Frauen werden bei gleichwertiger Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung vorrangig berücksichtigt. Als Bewerberin oder Bewerber mit Schwerbehinderung oder ihnen gleichgestellte Person berücksichtigen wir Sie bei entsprechender Eignung bevorzugt. Universität zu Lübeck – Die Präsidentin – Referat Personal Ratzeburger Allee 160, 23562 Lübeck" Die Stellenausschreibung findet sich auch als pdf unter diesem Link

Geschlechterstudien, Women’s and Gender History) oder eines allgemeineren Studienfaches (z.B. Psychologie, Philosophie, Geschichte, Biologie) mit individueller Schwerpunktsetzung im

Bereich Geschlecht; einschlägige Promotion im o.g. Themenfeld;

Für weitergehende Fragen zum Aufgabengebiet steht Ihnen Lisa Malich per E-Mail (lisa.malich@uni-luebeck.de) gerne zur Verfügung.

Schriftliche Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse) richten Sie bitte unter Angabe der Kennziffer 1090/23 bis spätestens 09.02.2024 (Eingangsdatum) zusammengefasst in einem PDF-Dokument an bewerbung@uni-luebeck.de

Aufklärung und Bildung

Eine Ausstellung geht auf Wanderschaft

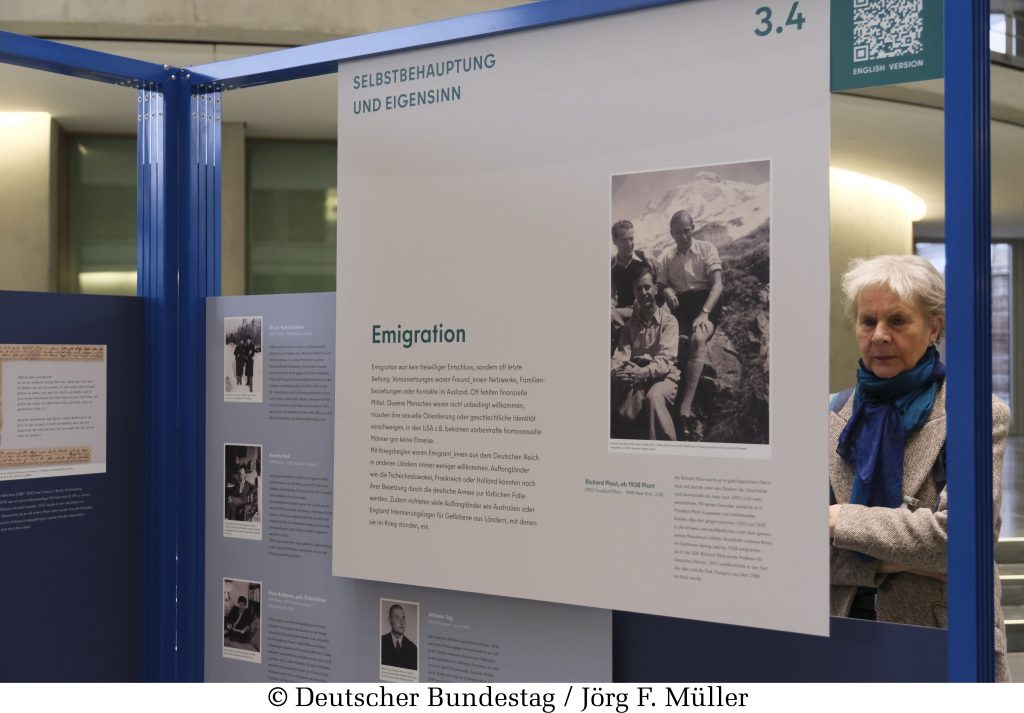

1. Februar 2024Weiterlesen Wie Karl-Heinz Steinle, Mitglied des Kurator*innen-Teams, gegenüber dem Tagesspiegel betonte, gehe es darum, den Blick über die Verfolgung männlicher homo- und bisexueller Menschen und den §175 StGB hinaus zu weiten. Die Ausstellung wolle, so Steinle weiter, Personen, deren Verfolgung und ihre Strategien des Überlebens aufzeigen. Von politischer Seite wurde hingegen die hohe Aktualität betont. So verwies Ferda Ataman (Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung) gegenüber dem Tagesspiegel auf die Bedeutung, welche die Ausstellung vor dem Hintergrund zunehmender Präsenz rechtsradikaler Gruppen in Deutschland habe. Der Tagesspiegel macht dabei deutlich, dass sich für LGBTIQ* einzusetzen immer auch bedeutet, sich dafür einzusetzen, den demokratischen Boden zu stärken und sich gegen Rechtsradikalität und Faschismus stark zu machen. Wie wir bereits beim Thema Asyl festgestellt haben, ist dann, wenn der Schutz und damit die Würde von Menschen infrage steht, eben nicht nur eine Gruppe betroffen ist. Dabei gilt frei nach Kants „Grundlagen zur Metaphysik der Sitten“, dass die Menschenwürde das fundamentalste Prinzip ist. Wird sie hintergangen, reißt der Boden, auf dem jede Freiheit und jedes Recht erkämpft wurde. Das mag pathetisch klingen, ist deshalb jedoch nicht weniger bedeutsam. Eine Ausstellung wird zwar die Menschenwürde nicht verteidigen, dazu bedarf es schon eher Aktionen wie die aktuell positiv wahrzunehmenden Demonstrationen gegen Rechts. Aber einer Ausstellung kann es durchaus gelingen, Diskurse im Kleinen anzustoßen und den Besucher*innen die Wichtigkeit gewisser Themen zu verdeutlichen. Bereits letztes Jahr konnte man die Ausstellung im Paul-Löbe-Haus des Bundestages betrachten, zuletzt war sie in der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld ebenfalls in Berlin zu sehen. Nun begibt sie sich in diesem Jahr auf Wanderschaft durch Deutschland. Bereits bekannte Stationen (Stand: 17.01.) sind: 10. Februar – 31. März 2024 28. Juni – 12. Juli 2024 9. August – 23. August 2024 22. September – 8. Oktober 2024 14. Oktober – 3. November 2024 Weitere Termine sind bereits in Planung, so z.B. in Hamburg, Göttingen und Köln. Darüber hinaus können sich Interessierte, Museen, Schulen und weitere Veranstalter*innen unter dem Motto „Unsere Ausstellung bei Ihnen vor Ort!“ die Ausstellung in ihre Stadt oder Region holen.

Gedenkstätte Ravensbrück

Würzburg, Rathaus

Neues Rathaus Leipzig

Stadtmuseum Münster/Westf.

München

Klarstellung zum Genderstern beim Bundesarbeitsgericht

29. Januar 2024Weiterlesen Die Nachricht fand sowohl bei queer.de, Stern und Spiegel Erwähnung, die über die endgültige Entscheidung des BAGs in letzter Instanz informierten. In dem besagten Fall suchte eine Stadt in Hessen nach "Fallmanager*innen im Aufenthaltsrecht". Eine intergeschlechtliche Person, die sich selbst als Hermaphrodit bezeichnet und zudem schwerbehindert ist, bewarb sich daraufhin. Als die Stadt die Person zu einem Bewerbungsgespräch einlud, teilte diese mit, dass sie zu diesem Zeitpunkt bereits einen anderen Termin in Brandenburg habe und bat um einen Ersatztermin. Die Stadt lehnte dies mit der Begründung ab, das Stellenbesetzungsverfahren solle nicht weiter verzögert werden. Die Person reichte daraufhin Klage ein mit der Begründung, sie sei aufgrund ihres Geschlechts diskriminiert worden und führte den Genderstern als Beweis an. Zudem habe ihr aufgrund der Behinderung ein Ersatztermin zugestanden. Nach einem Verfahren über mehrere Instanzen urteilte nun das BAG in letzter Instanz. Das Gericht bestätigte zwar, dass es sich bei dem Nichtanbieten eines Ersatztermins durchaus um einen Nachteil handele. Allerdings habe die klagende Partei „[…] nicht hinreichend dargelegt, dass sie diese Benachteiligung iSv. § 7 Abs. 1 AGG wegen eines in § 1 AGG genannten Grundes bzw. wegen ihrer Schwerbehinderung nach § 164 Abs. 2 SGB IX erfahren hat“. Somit haben schwerbehinderte Menschen bei öffentlichen Arbeitgeber*innen das Recht, die Einladung zu einem Vorstellungsgespräch zu verlangen, sofern sie die fachlichen Anforderungen erfüllen. Dabei müssen öffentliche Arbeitgeber*innen auch einen Ersatztermin anbieten oder zumindest prüfen, wenn die Bewerberin oder der Bewerber „hinreichend gewichtige“ Verhinderungsgründe angibt. Der „andere Termin in Brandenburg“ reiche allerdings nicht als „hinreichend gewichtiger“ Grund aus, so das Gericht. Im Gegenteil wiege die Bewältigung eines Einstellungsverfahrens und die Notwendigkeit einer schnellstmöglichen Besetzung sogar schwerer. Darüber hinaus betonte das Bundesarbeitsgericht in seinem Urteil die Inklusivität von Ausschreibungen mit Genderstern, welche auch die Gruppe der Hermaphroditen einschließt. Unabhängig von umstrittenen Ansichten zum Genderstern, so die Richter, beeinflussen solche Bedenken nicht das Verständnis des durchschnittlichen Adressat*innenkreises der Ausschreibung. „Aus der Verwendung des Gendersterns bei der Stellenausschreibung („Fallmanager*innen“) kann nicht geschlossen werden, dass nicht eingestellte zweigeschlechtliche Menschen im Auswahlverfahren wegen ihres Geschlechts benachteiligt wurden. […] Der Genderstern drängt kein „drittes Geschlecht als Lückenbüßer zwischen Mann und Frau“ […]. Ebenso wenig verleugnet er die Existenz zweigeschlechtlicher Menschen“. Wie sich zeigt, hat sich eine gendergerechtere Sprache im Alltag bereits etabliert und in formale Rechtsakte wie Ausschreibungen und Verträge Einzug gefunden. Doch je mehr Rechtssicherheit damit einhergeht, desto stärker zeigt sich eine gewisse rechtliche Starre. Dies bedeutet nicht das Ende des Diskurses, sondern markiert die Notwendigkeit, bestehende Lücken aufzuzeigen.. Je etablierter ein Begriff gerade im Arbeits- und anderen Reichsgebieten ist, umso eher kann eine Korrektur an einer Stelle einen ganzen Rattenschwanz an Ersetzungen an anderen Stellen nach sich ziehen. Mit seiner Auslegung hat das BAG somit den Spagat geschafft, ein Zeichen in seiner Inklusivität zu setzen, ohne das Gesetz grundlegend zu verändern.

Zunahme von Gesetzen gegen LGBTIQ* auf dem afrikanischen Kontinent. Zum aktuellen Bericht von Amnesty International.

18. Januar 2024Weiterlesen In ihrem Bericht dokumentiert Amnesty International eine verstärkte Nutzung von Gesetzen als Unterdrückungsinstrumente gegen LGBTIQ* in zwölf afrikanischen Ländern. Rechtliche Mittel werden hier zunehmend als Waffen eingesetzt, die von Verboten von LGBTIQ*-Organisationen, Auflösung von Versammlungen bis hin zu alltäglichen Übergriffen reichen. Der Ursprung dieser Kriminalisierung führt dabei zurück bis in die Kolonialzeit, so der Verein weiter. Während allerdings die ehemaligen Kolonialstaaten bzw. ihre Politiker*innen sich eher reaktiv verhalten, wurde auf echte vielfalt bereits am Beispiel Uganda auf die aktive Rolle der evangelikalen Rechten aus den USA und ihre Finanzierung von Anti-LGBTIQ* Werbekampagnen in einigen afrikanischen Staaten verwiesen. Wie der Tagesspiegel betont, führt vor allem das unter Strafe Stellen der Unterstützung von LGBTIQ* zum Verlust von Arbeit, Wohnraum und medizinischer Versorgung. Eine Situation, die sich nicht bloß auf den afrikanischen Kontinent beschränkt. Neben 31 afrikanischen Staaten finden sich laut Amnesty-Bericht in 61 Staaten weltweit Gesetze, die einvernehmliche gleichgeschlechtliche sexuelle Handlungen kriminalisieren. Gerade vor dem Hintergrund des im Dezember erzielten Asylkompromisses entsteht vor allem für LGBTIQ* eine prekäre Lage. Unter anderem sollen die Kriterien für sogenannte sichere Drittstaaten geändert und deutlich ausgeweitet werden. Wie der Deutschlandfunk schreibt, steigt damit die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen auf der Flucht durch einen solchen Staat gekommen sind. Welche Folgen das haben kann, wird am Beispiel Ghana deutlich: Das Land wird bereits heute vom BAMF als sicher eingestuft, während es nach Angaben des Amnesty-Berichts bereits seit 2021 eines der schärfsten Gesetze gegen LGBTIQ* verhandelt. Im vergangenen Jahr befand sich das Gesetz bereits in der zweiten Lesung vor dem ghanaischen Parlament. Zwar erhalten Antragsteller*innen laut BAMF in solchen Fällen die Möglichkeit, „Tatsachen oder Beweismittel vorzubringen, die belegen, dass ihnen – abweichend von der Regelvermutung – im Herkunftsland dennoch Verfolgung droht“. Allerdings muss dieser Beweis erst einmal erbracht werden, eine bekanntermaßen nicht zu unterschätzende Hürde. So makaber es auch klingt, könnte für diese Menschen eine Verrechtlichung ihrer Diskriminierung im Herkunftsland oder im Drittstaat, in das sie abgeschoben werden sollen, immerhin ein gewichtiges Argument im Asylprozess liefern. Zusammenfassend ergeben sich für die Institutionen, Vereine und Akteure, die sich für LGBTIQ* und allgemeine Menschenrechte einsetzen, entsprechend drei Ebenen: 1. Vergangenheit: Anmahnen von Verantwortung für koloniale Spätfolgen 2. Gegenwart: Achten auf die Aktivitäten von Evangelikalen und Co., die vor allem als Geldgeber rechte und menschenfeindliche Propaganda finanzieren. Eine Gefahr, vor der auch Deutschland politisch und gesellschaftlich nicht gefeit ist. 3. Zukunft: Eine fundierte rechtliche Ausbildung für die Hilfsinstitutionen, um Hilfe suchenden Personen im eigenen Land einen bestmöglichen Schutz zu ermöglichen. Dazu zählt auch, die Situation „sicherer“ Herkunftsstaaten regelmäßig zu überprüfen. Das insbesondere Letzteres wirkt, zeigen internationale Menschenrechtsprinzipien wie die Yogyakarta-Prinzipien. Durch das Interpretieren bestehender Menschenrechtsgesetze und ihre Anwendung, so der Bericht, „[…] auf die Situationen der sexuellen Orientierung und der Geschlechtsidentität […], haben [sie] in der Lobbyarbeit an Boden gewonnen." Engagement und Lobbyarbeit für die Rechte von LGBTIQ* führen also durchaus zu Erfolgen. Ein Umstand, der gerade bei Diskriminierung und (rechtlicher) Gewalt nicht aus den Augen verloren werden darf.

Neues Forschungsprojekt zum Sorgerechtsentzug lesbischer Mütter in Nordrhein-Westfalen

16. Januar 2024Weiterlesen Das erstgennannte, vom Land Rheinland-Pfalz geförderte Forschungsprojekt, dessen Bericht unter dem Titel „…in ständiger Angst. Eine historische Studie über rechtliche Folgen einer Scheidung für Mütter mit lesbischen Beziehungen und ihre Kinder in Westdeutschland unter besonderer Berücksichtigung von Rheinland-Pfalz (1946 bis 2000)“ erschien, lieferte einen wichtigen Beitrag zur historischen Aufarbeitung der strafrechtlichen Verfolgung homosexueller Menschen in der Nachkriegszeit in Westdeutschland (echte vielfalt berichtete). Auch wenn die Studie abgeschlossen ist, müsse das Thema weiter untersucht werden, wie auf der Webseite des Forschungsprojekts betont wird. Mit dem neuen Forschungsprojekt in Nordrhein-Westfalen soll die Geschichte rechtlicher Diskriminierung lesbischer Mütter zwischen 1946 und 2000 weiter erforscht und die Geschichten von Betroffenen sichtbar gemacht werden. Bisher gebe es noch einen Mangel an Informationen zu den Gerichtsentscheidungen über das Sorgerecht lesbisch lebender Mütter in NRW. So scheint es, als seien die Fälle kaum dokumentiert und absichtlich verschwiegen worden. Um dieser Informationslücke sowie der generellen Unsichtbarkeit lesbischer Beziehungen im 20. Jahrhundert zu entgegnen, sollen Zeitzeug*innenberichte einbezogen werden. NRW-Familienministerin Josefine Paul betont: „Mir ist es sehr wichtig, die Aufarbeitung der historischen Verfolgung und Ausgrenzung von LSBTIQ* Menschen weiter fortzusetzen. Diskriminierung und Entrechtung hatten auch in der Bundesrepublik viele Facetten. Daher wollen wir mit dem Forschungsprojekt zum Sorgerechtsentzug einen bisher wenig bekannten und erforschten Aspekt der Diskriminierung von LSBTIQ* in den Blick nehmen. Dabei ist es wichtig, die Opfer zu Wort kommen zu lassen, ihre Geschichten sichtbar werden zu lassen und das erlittene Unrecht anzuerkennen. Wir leisten damit auch einen Beitrag zur Aufarbeitung bundesrepublikanischer Rechtsgeschichte.“ Durchgeführt wird die Studie von Dr. Kirsten Plötz, die seit den 90er Jahren lesbisches Leben während des 20. Jahrhunderts in Deutschland erforscht und Expertin zum Thema Sorgerechtsentzug lesbischer Frauen ist. Das Forschungsprojekt steht in Trägerschaft des Queeren Netzwerks NRW und wird gefördert vom Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen. Zeitzeug*innen können sich an sorgerecht@queeres-netzwerk.nrw wenden.

LSVD ab 2025 im RBB-Rundfunkrat

12. Januar 2024Weiterlesen Konkret sieht der neue Staatsvertrag vor, dass von 33 Mitgliedern des Rundfunkrates „ein Mitglied [dem] Lesben- und Schwulenverband in Deutschland Landesverband Berlin-Brandenburg e.V.“ angehört. Nach Angaben von queer.de soll der Vertrag ab 2025 in Kraft treten. Neben dem LSVD wird auch je ein*e Vertreter*in für Menschen mit Behinderungen sowie für weitere Personengruppen und Naturschutz Einzug halten. Eine vollständige Liste findet sich in §19 „Zusammensetzung und Amtsdauer des Rundfunkrates“ im Staatsvertrag. So positiv es zu bewerten ist, dass der LSVD einen Funktionsposten im Rundfunkrat erhält - es sei ein „Meilenstein für die Anerkennung und Sichtbarkeit sexueller und geschlechtlicher Vielfalt im öffentlichen Raum“, so LSVD-Landesvorstandsmitglied Ulrich Keßler in einem Zitat von queer.de - so selbstverständlich sollte es allerdings auch sein. Sei einem LSVD-Landesvorstandsmitglied aufgrund des gerade geschlossenen Vertrages eine gewisse diplomatische Euphorie zugestanden, so hat das Bundesverfassungsgericht bereits am 25.03.2014 mit seinem Urteil zum ZDF-Staatsvertrag deutlich gemacht: „Die Zusammensetzung der Aufsichtsgremien der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten ist gemäß Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG am Gebot der Vielfaltsicherung auszurichten. Danach sind Personen mit möglichst unterschiedlichen Perspektiven und Erfahrungshorizonten aus allen Bereichen des Gemeinwesens einzubeziehen.“ Wie der LSVD Bundesverband festhält, haben seitdem bereits einige Fernsehanstalten diese Rechtsprechung in Bezug auf eine LGBTIQ* Vertretung umgesetzt, allerdings bei weitem noch nicht alle. Die folgende Liste zeigt einen Überblick der Fernsehanstalten, die von LSVD-Vertreter*innen besetzt werden. Die Liste kann für Interessierte auch als Anhaltspunkt dienen, um auf YouTube und in den Mediatheken nach dem ein oder anderen Angebot zu suchen, das sich direkt oder indirekt auch an einzelne Facetten der LGBTIQ* Gemeinschaft richtet: Wer sich darüber hinaus für das Thema interessiert, zum Beispiel welche Sender noch keine Vertretung haben oder über die „Darstellung von [LGBTIQ*] im Fernsehen und den Medien“, sei die umfangreiche Berichterstattung des LSVD zu diesem Thema mit diversen weiteren Artikeln und Verlinkungen empfohlen.

Die Vorzüge der Metaebene

5. Januar 2024Weiterlesen Eine Möglichkeit, diesen Dynamiken zu begegnen, ist die bewusste Distanz. Nicht im Sinne von Gleichgültigkeit, sondern um sich einen Überblick zu verschaffen. Dabei kann es gelingen, Zwischentöne und diskursive Gemeinplätze zu erkennen. Ein plakatives Beispiel hierfür ist der Diskurs um „Hogwarts Legacy“, der zum Beginn letzten Jahres geführt wurde. Wie das ZDF damals berichtete, ging es dabei auch um die Frage, ob man das Werk von seiner Schöpferin trennen kann oder es boykottieren sollte. Ein Diskurs, der sich auch auf andere Themen übertragen lässt. Gemein ist ihnen allen, das sich vor lauter „Meinungsmache und Content-Produktion“ die Fronten immer stärker verschärfen. Die eigentliche Frage der Selbstbestimmung sowie eine ernsthafte Auseinandersetzung mit Ängsten und Rechtsgrundlagen tritt dabei in einigen Gruppen und bestimmten Plattformen in den Hintergrund. An dieser Stelle möchten wir auf einen Artikel von Matthias Schwarzer beim Redaktionsnetzwerk Deutschland (rnd) hinweisen. Auch wenn es sich um eine einzelne Quelle handelt, gelingt es Schwarzer auf unaufgeregte Weise, die Äußerungen von Rowling und ihren Kritiker*innen in einen Überblick zu fassen. Nimmt man den Bericht dabei auch als Allegorie, so zeigt er durchaus einige Fallstricke des aktuellen Kulturkampfes - nämlich dort, wo Werte und Würde verschiedener Gruppen vermeintlich oder konkret kollidieren. Genau hier kann die Metaebene helfen Distanz zu gewinnen, um nicht nur das Gegenüber zu verstehen (das bedeutet nicht automatisch hinzunehmen), sondern auch die eigenen Gedanken zu ordnen. Eine weitere Empfehlung ist der Podcast „Die neuen Zwanziger“ von Stefan Schulz und Wolfgang M. Schmitt. In ihrem Jahresrückblick (s. Minute: 03:32:44) setzen sich die Beiden am Beispiel „Hogwarts Legacy“ mit der Frage auseinander, wie Content und Kulturkampf bei Twitch und Co. eine Eigendynamik entwickeln. Ein Blickwinkel, der Aspekte aktueller Diskursentwicklungen und Eigenschaften von bekannten Plattformen aufzeigt. Für uns als Leser*innen bzw. Konsument*innen medialer Inhalte kann es sich also lohnen, nicht nur auf das Was, sondern manchmal auch auf das Wie, Wer und vor allem Wo (welches Medium) zu schauen, um nicht ohne weiteres der Meinungsmache von Content ausgeliefert zu sein.

Weiterlesen Wie bereits in einem früheren Artikel auf echte-vielfalt.de betont wurde, ist das Fatale an dem Verbot die generelle Kriminalisierung von LGBTIQ*, da es sich nicht gegen eine bestimmte Organisation oder Gruppierung richtet. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International stellt fest, dass mit diesem pauschalen Verbot die Rechte auf Vereinigungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, Meinungsfreiheit sowie das Recht auf Nichtdiskriminierung verletzt werden. So drängt das Verbot queere Aktivist*innen, die nochmals verstärkt mit politischer Verfolgung, Repressionen und Haftstrafen rechnen, in die Flucht. Denn die Teilnahme in oder Finanzierung von „extremistischen“ Organisationen kann bis zu zwölf Jahren Haftstrafe bedeuten. Allein das Tragen von Symbolen, die mit diesen Gruppierungen verbunden sind, kann bei wiederholtem Verstoß mit bis zu vier Jahren Haft bestraft werden. Aber nicht nur Aktivist*innen müssen fatale Konsequenzen fürchten. Bereits nach der Verschärfung des Gesetzes zu „LGBTIQ* Propaganda“ im Jahr 2022 beklagte die junge Russin Yaroslava gegenüber CNN, dass ihre reine Existenz kriminalisiert werde. Als lesbische Mutter mit Kind würden sie und ihre Familie nicht-traditionelle sexuelle Beziehungen propagieren. Durch das Gesetz würden Menschen und Familien wie sie in die Illegalität gedrängt werden. Mit der pauschalen Einstufung der LGBTIQ*-Bewegung als „extremistisch“ werden nicht-heterosexuelle Lebensweisen nun weitreichend als politische Gefahr konstruiert. So scheinen queere Personen generell zur Zielscheibe von Putins Regierung zu werden. Das Urteil wirkt demnach in viele Lebensbereiche queerer Personen. Zusätzlich zur bereits durch das Propaganda-Gesetz veranlassten „Reinigung“ von Inhalten und Symbolen, die mit LGBTIQ* in Kunst und Kultur verbunden sind, kam es nur einen Tag nach Bekanntgabe des Verbots zu Razzien in queeren Clubs in Moskau. Unter dem Vorwand einer Anti-Drogen-Kontrolle habe die Polizei die Ausweise der Clubbesucher*innen kontrolliert und fotografiert. Nach Angaben von queer.de könnte dies als Einschüchterungsmaßnahme interpretiert werden. Das Eindringen der staatlichen Gewalt in die Räume von LGBTIQ* – womöglich waren auch private Partys von den Razzien betroffen – löst große Sorgen innerhalb der queeren Gemeinschaft aus. Mit der rechtlichen Verschärfung wird auch eine Zunahme an queerfeindlicher Gewalt befürchtet. Bereits nach dem "Propaganda" -Gesetz, das ursprünglich im Jahr 2013 verabschiedet wurde, kam es zu einem Anstieg an Gewalttaten gegenüber LGBTIQ*. Ein ähnlicher Trend wird auch mit der neueren Entscheidung des Obersten Gerichtshofes befürchtet. Das gesamte Ausmaß des Urteils wird sich wohl noch abzeichnen. Die Organisation Human Rights Watch fordert nun die Internationale Gemeinschaft auf, russische LGBTIQ*-Aktivist*innen zu unterstützen. Insbesondere EU-Mitgliedsstaaten müssten aufgrund der geographischen Nähe Visa bereitstellen, wenn diese aufgrund der Lage in Russland gezwungen sind zu fliehen.

Offizielle Segnung homosexueller und unverheirateter Paare in der katholischen Kirche wird möglich

29. Dezember 2023Weiterlesen Bereits die deutsche Synode, über die echte vielfalt im September 2022 berichtete, hatte die Spaltung der Kirche deutlich gemacht. Damals zeigte sich zumindest in der deutschen katholischen Kirche eine Mehrheit der Bischöfe und Funktionsträger reformbereit. Zunächst wurde eine innerdeutsche Reform allerdings von einer kleinen Gruppe konservativer Bischöfe verhindert, während der Aachener Bischof Helmut Dieser, der den damaligen Co-Vorsitz innehatte, bereits im Vorfeld betonte, für sein Bistum gelte schon länger die Haltung, dass es eine Gewissensentscheidung des einzelnen Seelsorgers sei (zum Artikel). Am 18. November 2022 fand dann in Rom ein Treffen von Vertretern verschiedener zentraler Behörden der katholischen Kirche statt, unter anderem mit der Beteiligung der 62 deutschen Bischöfe und Papst Franziskus. Dabei wurden u.a. auch die Themen „Frauen in Diensten und Ämtern in der Kirche“ und „Leben in gelingenden Beziehungen – Liebe leben in Sexualität und Partnerschaft” aufgegriffen. Im Ergebnis wurde damals vieles besprochen, ohne eine Entscheidung zu treffen. Mit Verweis auf die verschiedenen Interessengruppen innerhalb der katholischen Kirche schlussfolgerten wir damals, dass der so gehaltene Schwebezustand vermutlich gewollt war. Nun die Überraschung: Exakt ein Jahr und einen Monat, nachdem die Kirchenfunktionäre in Rom zusammengetreten waren und ergebnislos wieder auseinandergingen, unterschreibt der Papst die Möglichkeit zur allgemeinen Segnung. Der Deutschlandfunk stellt dazu passend fest: „Dass homosexuelle Paare sich nun ganz offiziell den römisch-katholischen Segen abholen dürfen, das kommt überraschend – nicht nur inhaltlich, sondern auch vom Zeitpunkt her. Kurz vor Weihnachten erwartet man von einem Papst nicht unbedingt, dass er ein kirchenpolitisch so brisantes Thema platziert.“ Der Queer-Beauftragte der Bundesregierung, Lehmann (Grüne), sieht diesen Schritt als „längst überfällig“. Und auch von Seiten der deutschen katholischen Kirche ließen sich Stimmen vernehmen, die diese überraschende Änderung begrüßten. „Es sei ein weiterer Schritt“, zitiert der Deutschlandfunk. Kardinal Fernandez, Präfekt der Glaubensbehörde, gab zur Begründung an, die Kirche habe ihr Verständnis über die Eigenschaft des Segens erweitert. Im offiziellen Papier „Fiducia supplicans - über die pastorale Sinngebung von Segnungen“ wird allerdings deutlich, dass „Paare in irregulären Situationen und gleichgeschlechtliche Paare“ den Segen zwar erhalten, jedoch „ohne deren Status offiziell zu konvalidieren oder die beständige Lehre der Kirche über die Ehe in irgendeiner Weise zu verändern.“ Mit anderen Worten: Segnung Ja, Ehe Nein. Damit entsteht zwar eine offizielle, aber immer noch eine Zweiklassen-Segnung. Ob und wann sich die Kirche an den nächsten Schritt wagt, auch diese zu überwinden, bleibt offen. Ganz im Gegenteil stellt die katholische Kirche selbst im Nachgang der diesjährigen Weltsynode fest, wie unversöhnlich die Lager innerhalb der Kirche teilweise sind. Insbesondere in den USA, aber auch in Europa zwischen den „traditionsfesten“ Bistümern Osteuropas und dem deutschen Synodalen Weggehen die Reformwillen weit auseinander. Damit bleiben die nächsten Schritte nicht nur ungewiss, sondern selbst die bereits gegangenen „überfälligen“ Schritte müssen weiter aktiv verteidigt werden. Sicherlich könnte man aus der katholischen Kirch auch austreten. Aber unabhängig vom Einzelnen haben gläubige LGBTIQ* Katholik*innen das Recht, dass sich ihre Kirche ihnen zuwendet, anstatt sie auszuschließen.

Erstmalige Segnungen für homosexuelle Paare in der Church of England

19. Dezember 2023Weiterlesen Die Church of England ist die Landeskirche, an dessen Spitze der britische König steht. Die Ehe wird darin weiterhin als Bund zwischen Mann und Frau angesehen. Der Bischof Stephen Croft, der sich für diese Veränderung in der Kirche einsetzte, erklärte gegenüber der BBC, dass mit den Segnungen – auch wenn es keine offizielle Heirat ist - ein ähnliches Gefühl von Freude und Bestätigung entstehen soll. So können gläubige gleichgeschlechtliche Paare ihre Beziehung nun auch vor Gott und ihrer Glaubensgemeinschaft feiern. Dies stellt einen wichtigen Schritt für die Anerkennung homosexueller Paare in der Kirche dar. Dennoch gibt es Anlass für Kritik. Jayne Ozanne, ein Mitglied der Generalsynode, die sich 2015 öffentlich outete, macht kund, dass die Kirche weiterhin tiefgehend homofeindlich sei und noch einen langen Weg vor sich habe (PinkNews berichtet). Auch wenn die jetzige Entscheidung Anlass zur Freude für die LGBTIQ* Gemeinschaft gibt, darf nicht vergessen werden, dass sich die Segnungen qualitativ von Eheschließungen unterscheiden. In einem Artikel der Zeitung The Guardian wird analysiert, dass die Segnungen der homosexuellen Paare auf eine freundschaftlichen Art und Weise geschieht. Demnach bleibt fraglich, inwieweit hier tatsächlich eine Anerkennung stattfindet. Hervorzuheben ist auch, dass die Segnungen erstmal probeweise ausgeführt werden und Geistliche die „Prayers of Love and Faith“ auf freiwilliger Basis ausüben können. So gibt es auf konservativer Seite auch Mitglieder der Kirche, die dazu raten, die Segnungen nicht durchzuführen. Auf der anderen Seite wird weiterhin dafür gekämpft, dass gleichgeschlechtliche Paare in der Kirche heiraten dürfen. Dies scheint in der Church of England vorerst nicht so schnell absehbar zu sein.